Con motivo de los Juegos Olímpicos, la revista vuelve a publicar un reportaje central dedicado a Cataluña. Barcelona aparece en él anclada en el consumismo, como paradigma de la sociedad tardocapitalista del bienestar. La ley de poner el contador de la memoria a cero da sus frutos, pero ficción y realidad acaban confundiéndose.

© AFB

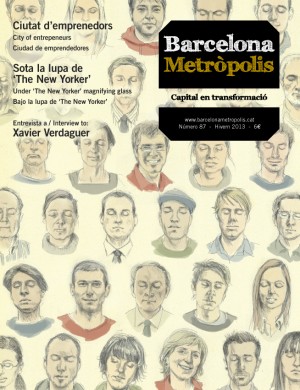

Vista aérea del litoral durante la construcción de la Vila Olímpica, en una imagen tomada el mes de septiembre de 1987.

Pasada la Transición, los artículos se multiplican y se dispersan en cuanto a los temas hasta el año 1992, cuando, con la excusa de las Olimpiadas, la revista vuelve a publicar un reportaje central, esta vez titulado “Catalonia”, firmado por una de sus plumas más conocidas, William Finnegan. Es un prodigio de periodismo anglosajón, por el detalle, por la profesionalidad y por la agudeza del diagnóstico. Barcelona aparece en él como un cenagal posmoderno, anclado en el consumismo, paradigma de la sociedad tardocapitalista del bienestar. Las ideologías se han diluido a base de televisores de muchas pulgadas y la economía de los servicios. El catalanismo aparece como una corriente de fondo, burguesa y conservadora, que ha tomado la forma blanda del “cosmopolitismo socialista” de Maragall, de quien dice que es un hombre que se siente cómodo con los equilibrios impuros de la política contemporánea.

Los catalanes y especialmente los barceloneses sentimos una punzada cuando pensamos en el año 1992. Es a partir de los Juegos cuando los barceloneses descubren un nuevo orgullo y lo pasean por el mundo sin vergüenza. Ver la reacción que los extranjeros tienen cuando dices que eres de Barcelona hace evidente que sacar pecho está más que justificado; pero, en paralelo, el barcelonés puede parecer un jactancioso enamorado de sí mismo. Exageramos nuestro amor propio porque es el único amor que tenemos. Y miramos a los clientes como a amantes. Mi hermana, cuando vivía en Londres, recibió una lección al respecto. Un holandés le preguntó de dónde era, y ella contestó que “de la mejor ciudad del mundo”. “De Barcelona,” dijo el holandés. “Sí, ¿cómo lo sabes?”, inquirió mi hermana. “Solo una persona de Barcelona diría algo así”, respondió el otro.

Históricamente, los Juegos son un punto de inflexión. La ciudad se libera de algunas deficiencias obvias y construye. Se descongelan los sesenta. El mundo se enamora de ella con la codicia de los turistas termita. El artículo de 1992 es bueno precisamente porque es capaz de ver más allá del cartón piedra y describe con precisión de taxonomista el estado psicológico de un país que ha decidido concentrarse en ser una industria de servicios aprovechando su geografía. El aviso que daba Reid en el artículo de 1961 sobre la tendencia a vivir del sol encuentra una réplica perfecta en el artículo de Finnegan de 1992. En 1963 Reid citaba a un economista español que, interrogado sobre la industria turística, hablaba directamente de la prostitución del país. Y un mecánico le decía: “Hace cinco años, si hubiera sido necesario, hubiera quemado a mi abuela; ahora solo quiero trabajar.” En perfecta continuidad, en el artículo de 1992, Finnegan explica la evolución ideológica de un alcalde periférico, el de Castelldefels, que de ser comunista y representar a la inmigración obrera pasa a aprovechar la construcción del canal olímpico para repensar la ciudad como un centro de acogida de hedonistas. Sus votantes, dice, ya no son obreros, son técnicos.

La amnesia como paradigma cultural

La generación que hace las cosas en 1992, educada en el tardofranquismo, impone el paradigma cultural de la amnesia y contiene los traumas con ansiolíticos. Es un cénit psicotrópico, y todo el mundo se siente responsable del éxito. Finnegan entrevista a Rubert de Ventós, quien alerta sobre el peligro global que representa el nacionalismo, y cita a Aristóteles para decir que para organizar bien una polis hay que tener el control sobre la amnesia colectiva. Pero también aparece un periodista local de Castelldefels que dice sentirse solo porque es un catalanoparlante en medio de una ciudad castellanoparlante.

La imagen que desprende el artículo combina el éxito económico que ha permitido convertir a los obreros inmigrantes españoles de la dictadura en una clase media propia de las democracias occidentales, con la disección de la estirpe cultural que supone la presencia y el número de estos “andaluces, murcianos y extremeños”. En general, no obstante, la alquimia ha conseguido mantener el catalanismo en el centro de la política, que aparece como un sistema de protección mutua basado en equilibrios, no en la justicia o la dignidad. Es la seguridad y no la libertad. El ejemplo es un empresario que deambula por una recepción en el Palau de Pedralbes –“residencia de Franco en sus visitas a la ciudad”– en la que se evidencia que las elites catalanas son poca gente y se conocen todos. Pujol y Maragall han aparcado sus diferencias, y Samaranch gobierna la alegría y el consenso. El empresario en cuestión se pasea entre canapés y risas. Primero se hizo rico construyendo las viviendas con aluminosis de los inmigrantes de los sesenta y ahora es uno de los grandes patronos del nuevo museo de arte contemporáneo de Barcelona. Alehop, todos caen de pie. Las elites castellanas han desaparecido del espacio de los focos, pero son una capa finísima que está encima de todo, y la burguesía catalana, antes industrial, ahora brinda por el éxito económico de la Barcelona turística e inmobiliaria.

Unos cuantos se enriquecen, y en general todo el mundo sale beneficiado materialmente de ello. Además, la ocasión de ser el punto de fuga de todas las grandes televisiones del planeta activa las fuerzas vivas y muertas, de todos los bandos, para colar su verdad en una cuña. Pero sin alterar el tono moderado y complaciente. Incluso los críticos oficiales, como por ejemplo Vázquez Montalbán, han conseguido sacar provecho de ello, publicando artículos y novelas policíacas ambientadas en esta Barcelona nueva y desmemoriada. Y recibe en su casa de Collserola a las televisiones de todo el mundo. Es el portavoz de la inteligencia local. No sin ironía, Finnegan describe a Montalbán como un comunista democrático y un gourmet.

Es la época de la guerra de Bosnia y los contrastes entre Sarajevo y Barcelona están en la balanza de todo análisis y de toda emoción. También en el artículo, como era de esperar: se ven adolescentes repartiendo panfletos de Freedom for Catalonia, pero cuesta de creer que esta sociedad satisfecha y despreocupada esté oprimida. Calma absoluta entre gesticulaciones y fajos de billetes. La ley de poner el contador de la memoria a cero da sus frutos, pero se acaba confundiendo con la realidad: como si el país y la ciudad realmente hubieran empezado de cero veinte años antes. Y la ciudad hubiera aparecido por generación espontánea.

La ciudad y el país arrastrarán las consecuencias de este vacío hasta estallar en el presente, veinte años más tarde. La ciudad renace y a la vez queda destrozada. La ingenuidad y la bondad del Amigos para siempre nos dejará solos y desarmados; imagen y resumen del Fórum de las Culturas de 2004. La emergencia del esplendor y la gloria de la Internacional Papanatas.

Un caso aparte es Samaranch, a quien el artículo dedica mucho espacio. A cada entrevistado –político, profesor, periodista, ciudadano anónimo– Finnegan le pregunta por Samaranch y su pasado falangista. El retrato resultante tiene más punta que los obituarios que hace poco le escribieron, cargados de deudas. Fue más falangista de lo que le era necesario; aniquiló sus raíces catalanas; se dedicó al deporte, que es el instrumento de adoctrinamiento principal de los totalitarismos; siempre supo caer de pie; llegó a lo más alto del COI gracias al apoyo de las elites poco o nada democráticas de la antigua URSS, a quienes conoció como embajador en Moscú; se aferra al cargo con un estilo nada anglosajón, y es el principal artífice de la designación de Barcelona como sede de los Juegos. El rey le ha hecho marqués. A él y a los suyos ya les va bien la Barcelona olímpica. Y se le perdona el pasado porque el paradigma es la amnesia y porque, puestos a prostituirse, tener un chulo que sabe ponerte guapa y elegir buenos clientes es mejor que hacer la carretera. Claramente es un enemigo de los valores del lector de The New Yorker. Y Finnegan intenta entender cómo funciona un país que es capaz de perdonar un pasado fascista hasta el extremo de la gloria.

Catalanismo y banalidad

El catalanismo aparece como una fuerza desconcertada, pasada por el filtro de la banalidad posmoderna. El texto se hace eco de las críticas de la oposición convergente al alcalde del PSC de Castelldefels, y las ridiculiza por historicistas y demagógicas –“dudo que los antiguos obreros castellanos compren un discurso sobre Carlomagno”. No hay nobleza, pero sí la pax de la abundancia. Si alguna vez se produce una gran crisis, dice Finnegan, puede emerger el tribalismo o un nacionalismo más consistente y violento. Por ahora, ni siquiera los Juegos Olímpicos muestran que las patrias sean relevantes: ni los bloques este-oeste ni las banderas; el presente son las marcas. Michael Jordan se opone a vestirse de Reebok porque es de Nike; y los jugadores cubanos de béisbol sueñan con contratos multimillonarios en la liga norteamericana.

En conjunto se consolida la Barcelona gran anfitriona, moderadamente bohemia, alegre, bonita. Todo el mundo está tan cómodo que no hay ninguna necesidad de creer en nada demasiado seriamente. Los únicos descontentos son los que no han acabado de poder meterle mano con toda tranquilidad, y son pocos. El hecho de que no haya ninguna referencia histórica emparenta el artículo con los de los cincuenta, y es también un síntoma del desinterés del lector y de los aborígenes. Y de Finnegan, for that matter. El artículo hace de contexto perfecto para otros posteriores a la Transición: gastronomía, arte, viajes y poco más.

Tenemos, pues, la Barcelona aliada de los años cuarenta, la Barcelona africana de los cincuenta, la Barcelona mito catalán y milagro español de los sesenta y la Barcelona turística de los noventa. El resto de los artículos posteriores a la Transición despliegan el detalle de la cultura: sobre todo Picasso, Dalí y Gaudí, pero también Savall, Bolaño, Ferran Adrià y Portabella. Barcelona aparece como el continente de una tradición plástica importante, pero también como un destino turístico de primer orden.

Entusiasmo matizado

En los años ochenta las críticas son graníticamente elogiosas, pero a medida que avanzan los noventa y especialmente cuando se llega a la primera década del siglo, el entusiasmo se va matizando. El extremo es la crítica de una exposición del año 2007 en el Metropolitan de Nueva York titulada “Barcelona and Modernity: Gaudí to Dalí”. El autor, después de decir que las obras de Picasso, Dalí y Gaudí hacen que te den ganas de llamar a la agencia de viajes, acaba sobresaturado. El exceso de Picassos innecesarios y de autobombo hace presagiar que Barcelona debe de ser una ciudad jactanciosa, pagada de sí misma. Picasso, Dalí y Gaudí son genios, dice, pero al fin y al cabo todo el mundo ha de ser de algún lugar. Qué importa el lugar.

Cualquier mirada extranjera sobre una ciudad está viciada por los intereses que defiende. La revista The New Yorker, aunque sea de izquierdas y en algún momento se haya querido contracultural, es un arquetipo biempensante, que se permite el humor y la crítica, pero no la autodestrucción. Una ciudad, a ojos del lector de The New Yorker, ha de ser o un sujeto político –como Londres o París– o bien un objeto de consumo –como Bali. Cuanto más sujeto político quiere ser una ciudad, con más respeto se consume; y cuanto más insignificantes son sus ambiciones, más invita a la recalada de los piratas. Así, el único patrón que se puede encontrar nítidamente en todos los artículos es este: en cada contexto, cuando un barcelonés intenta andar erguido, los newyorkers lo miran como a un igual.