Los catalanes apostaron decididamente por un marco jurídico e institucional que respondía a los intereses de unos grupos sociales ascendentes pero también del “hombre común”, gracias a los mecanismos de representación y de participación que había desarrollado aquella sociedad. Las constituciones eran la piedra angular de todo el sistema.

La resistencia heroica de Barcelona durante trece meses no siempre ha sido bien comprendida por los historiadores y por los políticos. Unos, a menudo, la explicaron en clave romántica; otros, como un acto irracional, carente de sentido político. Por no hablar de los que han denigrado las leyes y las instituciones catalanas por su supuesta tendencia feudalizante, en su opinión felizmente sustituidas por la modernidad absolutista. Más allá de estos tópicos, hay que buscar la lógica de la resistencia heroica y desesperada que fue admirada por Voltaire.

Para empezar, para entender la apuesta de 1705 a favor de las potencias marítimas y de Carlos III el archiduque en la Guerra de Sucesión, frente a Felipe de Borbón, debemos remitirnos a las bases de la dinámica sociedad catalana de 1700, las mismas bases que explican la consolidación del hecho nacional, como demostró Pierre Vilar.

La economía se orientaba hacia la especialización, la integración y los intercambios internos y externos (con Inglaterra y Holanda), y el crecimiento económico llevaba aparejado el ascenso social de una burguesía que podía alcanzar el grado de ciudadano honrado, el escalafón bajo de la nobleza. Se fusionaba, así, la vieja oligarquía con la nueva. De este modo los grupos sociales emergentes alcanzaron un protagonismo decisivo en las instituciones (especialmente en la Conferència dels Comuns, que reunía a representantes del brazo militar, del Consell de Cent y de la Diputació), los cuales se fortalecieron con su presencia. Las nociones de gobierno participativo y de un discurso y una memoria colectiva de carácter cívico estaban profundamente arraigados en Cataluña, conformando un constitucionalismo de amplia base. Pero esta tendencia a ampliar la participación en la cosa pública iba a contracorriente en el continente europeo, donde los príncipes se esforzaban por construir el estado al servicio de los intereses dinásticos.

Republicanismo monárquico

La otra pieza fundamental que definía aquella sociedad era la estructura juridico-política –un principado sin príncipe, en palabras de John H. Elliott–, cuya piedra angular eran las constituciones. Pese a que el sistema se había erosionado por la falta de reuniones de Cortes concluidas desde 1599, así como por el avance del poder real una vez acabada la Guerra de los Segadores, la recuperación del constitucionalismo era una realidad incontestable en 1700 y se reflejó claramente en las Cortes de 1701-1702 y, sobre todo, de 1705-1706, en las que se legisló sobre aspectos fundamentales relacionados con el ejercicio del poder, la economía, la justicia y la libertad civil. Sus resultados situaban las instituciones catalanas en un lugar destacable en el parlamentarismo europeo. A la vez, conviene señalar el liderazgo político que ejerció la ciudad de Barcelona en el conjunto del Principado, un papel, en gran parte, protagonizado por el patriciado y por los comerciantes, pero también por los artesanos.

Por eso es apropiado hablar de “republicanismo monárquico” a la hora de definir este sistema organizado en torno a las constituciones que regulaban la res publica, hasta el punto de que, tal como afirmaba entonces el jurista Francesc Solanes, “no es el Príncipe el que debe estar por encima de las leyes, sino las leyes por encima del Príncipe”. La defensa de estas leyes, por encima de los intereses de grupo, generaba una solidaridad interclasista.

No es extraño, por tanto, que a partir del verano de 1713 –ante la imposibilidad, cada vez más evidente, de que los Austrias recuperasen el trono hispánico y que la Corona de Aragón viera restablecidas sus atribuciones políticas– surgiera en diversas ocasiones la idea de crear una república en Cataluña, resultado de una evolución lógica del substrato republicano que impregnaba el constitucionalismo y el patriotismo hacia una república de facto entre julio de 1713 y septiembre de 1714, que tenía que organizar la vida política catalana y disponer la defensa, al faltar la figura del rey.

Aprobada la resistencia por la Junta de Braços, en julio de 1713, se publicaron textos que justificaban sus motivos: Despertador de Catalunya apelaba a los beneficios sociales que las constituciones amparaban en los ámbitos de la movilización para la guerra y de la fiscalidad desarrolladas por el rey, lejos de constituir un compendio de prerrogativas de los privilegiados. Hablaba de la defensa de la patria, entendida no únicamente como el lugar de nacimiento, sino vinculando estrechamente el concepto a las leyes propias, que tenían que ser preservadas puesto que constituían el distintivo principal de los catalanes a lo largo de la historia. Ahora bien, hay que aclarar que el contenido inequívocamente patriótico del Despertador no es secesionista, sino que parte de la concepción federalizante de España vigente hasta aquel momento, en la medida en que invoca a luchar “por la libertad de España” y contra el “despótico poder” que la gobernaba. En términos aún más contundentes se expresó otro escrito político, Lealtad catalana, de 1714, que afirmaba que “solo las resoluciones que se toman en Cortes de un reino o provincias, son las que se atribuyen a la nación […], que solo se representa en sus brazos unidos. Toda la nación catalana, junta en los Brazos, resolvió el defenderse por el rey en cuyo dominio estava”, a la vez que justificaba el derecho de los catalanes a defenderse ante la violencia ejercida por Felipe V.

El “caso de los catalanes”

Como sabemos, en las negociaciones de Utrecht (que dieron lugar a los tratados de paz del 11 de abril de 1713) los británicos certificaron el abandono de sus aliados, especialmente los catalanes. Pese a ello, el “caso de los catalanes” provocó múltiples gestiones diplomáticas por parte de los embajadores de los comunes catalanes en Viena y en Londres para hacer valer los compromisos contraídos por la reina Ana de Inglaterra y por el emperador Carlos VI. El 28 de junio de 1713 el embajador Pau Ignasi de Dalmases fue recibido por la reina Ana, a quien pidió apoyo. Le suplicó que hiciese lo posible para que Cataluña preservase sus libertades y sus leyes, ya que esta entró en la guerra incitada por Inglaterra, y que “en consideración de que siendo este país [Inglaterra] tan libre y tan amante de la libertad debía proteger otro país, que por sus prerrogativas podría llamarse libre, el cual solicitaba su protección y amparo, añadiendo que las leyes, privilegios y libertades son en todo parecidas y casi iguales a las de Inglaterra”. Si bien la comparación es exagerada porque la Glorious Revolution conquistó máximas atribuciones para el Parlamento en perjuicio del rey, es muy significativa la concepción de libertades y la vía del parlamentarismo que sostiene Dalmases.

En el último momento, el 18 de septiembre de 1714, el embajador Felip de Ferran i de Sacirera fue recibido en audiencia por el nuevo rey británico Jorge I en La Haya –no sabía, aún, que Barcelona ya había caído en manos de los borbónicos–, a quien entregó una representación en la que insistía en la urgencia de la intervención del Reino Unido y donde formulaba tres alternativas políticas para resolver el “caso de los catalanes”: “Que sea unida Cataluña con toda España a la Augustísima Casa de Austria, o que Cataluña, con los reinos de Aragón y Valencia, sean cedidos a S.M. Imperial y Católica, o una de las serenísimas Archiduquesas, y cuando eso no se pueda lograr, que Cataluña con las islas de Mallorca y Ibiza sea erigida en República bajo la protección de V.M., de la Augustísima Casa de Austria y altos aliados”. Informado por el conde Ferran de sus gestiones, Dalmases le felicitó, no sin hacerle notar que él habría omitido “la especie de una de las señoras archiduquesas” por considerarla una solución impracticable (y añadió, de paso, que los gastos de una monarquía eran insoportables). En cambio, mostró toda su simpatía por la opción de la república, “pues las repúblicas aman y quieren o deben querer y amar a sus semejantes”.

Sea como fuere, no puede explicarse la resistencia de Barcelona, en un ambiente de penuria extrema, de radicalización social y religiosidad exacerbada, sin tener en cuenta las esperanzas que los resistentes mantuvieron hasta el último momento en la intervención de los aliados, espoleada por los mensajes de apoyo, a menudo ambiguos, emitidos por la corte imperial de la mano del secretario de despacho, el catalán Ramon de Vilana-Perlas, uno de los hombres con más influencia en el emperador (a su lado desde 1705 hasta 1740). Como tampoco podemos obviar otro elemento imprescindible para entender la actitud maximalista de los resistentes: su convencimiento de que, en realidad, no había el más mínimo margen de negociación con Felipe V, tal como demostraba la feroz represión que emprendió a partir de 1707. Ambas cosas, sumadas a la composición mayoritariamente popular de las fuerzas sociales de la ciudad, después de la huida de buena parte de la gente acomodada y de la radicalización que de ello se derivó, conforman la “lógica” de la resistencia, difícilmente comprensible si la aislamos de estos parámetros.

Una apuesta interclasista

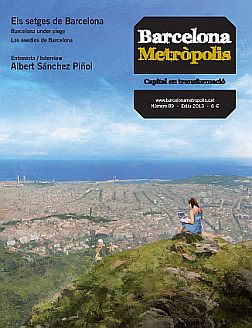

© Dani Codina

Masiva manifestación en defensa del Estatuto de Autonomía de 2006 tal como lo había aprobado el pueblo de Cataluña en referéndum.

La imagen del último instante de la resistencia, del contraataque a los borbónicos, es impactante y refleja perfectamente la adhesión interclasista a la defensa de las libertades catalanas: al lado de Rafael Casanova y Antoni de Villarroel, encontramos a nobles como el conde de Plasencia, el marqués de Vilana y Josep Galceran de Pinós i de Rocabertí; al caballero Francesc de Castellví; al gran comerciante Sebastià Dalmau; al jefe de los vigatans Jaume Puig de Perafita (que murió allí), junto con las compañías de la Coronela de los merceros y vendedores de telas, de los alfareros, de los revendedores, de los oficiales sastres, de los taberneros, de los curtidores, de los alfareros; al abogado Manuel Flix, ex consejero en jefe y contrario a la resistencia, y a algunos soldados regulares como el general Basset, muchos valencianos y aragoneses, además de voluntarios y migueletes.

Ocupada Barcelona, un felipista hacía este balance: “Quedó, pues, la tan ruidosa plaza de Barcelona y que tanto dio que decir en la Europa en poder de España, después de una larga y valerosa resistencia […] De esta suerte se fue sujetando el fiero orgullo de esta altiva nación; y en castigo de sus delitos, además de los crecidos derechos que se les impusieron, quitándoles todos sus fueros y privilegios que tanto estimaban, se les arregló al gobierno y leyes de Castilla (para ellos el más oprimido yugo) […] Perdieron lastimosamente cuanto hay que perder, que fue la libertad, a la que no se la igualan cuantos tesoros encierra en sus entrañas codiciosa la tierra, ni las riquezas todas del mundo. No estaban hechos a tan fuerte martirio como el de la servidumbre.”

Esta cruda valoración nos traslada al motivo de la arriesgada y tenaz apuesta de los catalanes en aquella guerra civil, además de internacional. Una apuesta política y económica que perseguía la conservación y el fortalecimiento de un marco jurídico e institucional que respondía sobre todo a los intereses de unos grupos sociales ascendentes pero también del “hombre común”, gracias a los mecanismos de representación y de participación que aquella sociedad había desarrollado. Por esta razón, el felipista marqués de Gironella pensaba que Felipe V disponía de una “ocasión muy oportuna de poner todos sus dominios bajo una misma ley, de exaltar la autoridad de la verdadera nobleza cercenando la demasiada de la plebe”. En la medida en que las constituciones eran la piedra angular del sistema, en el tramo final de la guerra los resistentes invocaron esencialmente la patria y sus libertades y, en grado mucho menor, a Carlos III, el rey que aclamaron en 1705 y que les abandonó en 1711. Su liquidación y la implantación de la Nueva Planta borbónica constituyó un claro retroceso político. ¿Qué tipo de modernidad significaba la pérdida de la representación, la militarización de la estructura política, la imposición de una contribución abusiva sin la aprobación de las Cortes y, finalmente, la aristocratización de los cargos municipales en perjuicio de los representantes de los gremios y la corrupción a gran escala que se derivó de ello?