Debbie y Humbert

- Relato

- Jul 19

- 9 mins

Debbie y Humbert se casaron el mismo día que murió Ibiza. Carla se encontró la tortuga con la cabeza dentro del caparazón y las patas tiesas. Se la habían regalado sus amigas de balonmano cuando se había lesionado, y le había puesto Ibiza porque el 17 de junio, después de la selectividad, todas las niñas se iban a Ibiza. Hacía menos de dos años que Carla jugaba a balonmano, pero era sorprendentemente buena y la capitana del equipo. Después de que ella se lesionara, perdieron un partido tras otro, ella se pegó un hartón de gritar desde el banquillo y un observador de la selección catalana que había estado rondando el pabellón no apareció nunca más. Volvió de Ibiza negra como la mesa de la cocina y poco después se murió la tortuga. Lloró por lo menos tres días.

El segundo día de duelo, su padre comentó que si, cuando él muriera, Carla lloraba la mitad, ya estaría contento. Nico tuvo que hacer un esfuerzo para no reír. Había al menos dos cosas que Nico no entendía. La primera era cómo podía llorar tanto su hermana por un animal que no había mostrado nunca ningún tipo de reciprocidad a su amor. Y, la segunda, cómo podía ser capaz de clavar repetidamente el codo entre las costillas de una contrincante dos palmos más alta que ella, cuchicheando: “Si no quieres que te toquen, juega al ajedrez”, y en cambio dejar que una tortuga muerta la tuviera fuera de combate tres días. Se guardó los comentarios y se fue a trabajar.

Debbie McGregor y Humbert Aliberch se habían conocido durante el 95º Concurso Internacional de Saltos de Barcelona, dos años atrás. El 95º Concurso Internacional de Saltos de Barcelona se celebraba cerca de la facultad de Arquitectura, donde Nico estudiaba. Debbie era hija de un americano rico que coleccionaba caballos andaluces de pura raza, y toda la ceremonia y la comida, que se celebraba en el hotel Miramar de Montjuïc, había sido decorada con motivos ecuestres; Debbie había llegado sobre una yegua blanca con silla y bridas blancas, las invitaciones estaban grabadas con la silueta dorada de dos caballos encabritados, en las lazadas había herraduras y las figuras del pastel eran un caballo negro y un caballo blanco. Nico pensó que, además, Humbert tenía una boca inmensa, que recordaba la de un caballo, y que te daba ganas de tirarle de los labios hacia arriba para mirarle las encías. Sobre las veinticinco mesas blancas que llenaban el jardín, y desentonando con la decoración ecuestre general, había veinticinco peceras redondas con dos peces tropicales manchados de naranja en cada una. Nico pensó: “Podrían haber sido caballitos de mar”, y sirvió los entrantes.

La boda de Debbie y Humbert transcurrió con el ritmo y los picos de emoción exactos de una película: los discursos, las damas de honor, los caballeros de honor, las lágrimas y los pañuelos, los golpes en los hombros, las bromas, los cortes de pastel, los puros, los besos... Y, horas más tarde, cuando la fiesta se acabó, nadie supo qué hacer con los peces de las mesas. Cecília, que era la jefa de sala, guardó las peceras y echó los peces al váter. Pero antes de que tirara los dos últimos, Nico le pidió si se los podía quedar. Cecília los puso dentro de una bolsa de plástico, y Norton, que trabajaba en la cocina, preguntó: “¿Cómo los vas a llamar? ¿Humbert y Debbie?”, y todo el mundo se rio.

Nico había ido al hotel con una bicicleta en la que, solo dos semanas atrás, había instalado una caja de fruta, de plástico negro, sobre la rueda de atrás, en un proceso de lenta pero eficaz mejora y perfeccionamiento de su medio de transporte de segunda mano que le había costado solo sesenta euros. La desató. Se veían las luces del puerto. Rojas. Azules. Blancas. Eran las cinco de la mañana, estaba exhausto pero despierto, con los dos pececillos de ojos redondos en las manos. Habría podido subir al castillo de Montjuïc, ya puestos, para mirar la ciudad a oscuras desde las alturas, pero había muchos fantasmas en el castillo, y en la montaña, y aquella noche, pues mira, Nico prefería a los borrachos y los guiris a los fantasmas. Se subió a la bici, cogiendo con delicadeza bajo un brazo la bolsa de agua dulce, y se lanzó, carreteras negras abajo, veloz y ligero, atravesando como un cohete la noche de principios de verano, la brisa caliente, los gritos de los grillos atareados, y el olor de asfalto que se enfría y de bosque cerca de la ciudad, hasta entrar en Poble-sec dormido. Nico no tenía sueño. Y en una noche tan buena como aquella, iría a ver el mar, bajando por el Paral·lel, encima de la bicicleta, como un pez entre los taxis que eran orcas, los autobuses nocturnos que eran ballenas y los motoristas que eran delfines.

Y en una noche tan buena como aquella, iría a ver el mar, bajando por el Paral·lel, encima de la bicicleta, como un pez entre los taxis que eran orcas, los autobuses nocturnos que eran ballenas y los motoristas que eran delfines.

Cuando estuvo en la Barceloneta, arrastró la bicicleta sobre la playa aguantando con delicadeza la bolsa llena de agua y se sentó sobre la arena y miró el mar negro que fingía no tener una ciudad entera detrás. Quería enseñar el mar a los dos pececillos tropicales, pero el mar era tan negro y la noche era tan negra que apenas se veía. Solo se oía. Los levantó un poco para que tuvieran una mejor perspectiva, y pensó que, de hecho, el mar, con toda su sal y sus oleadas y sus historias, seguramente los mataría, a los dos pececillos tropicales de agua dulce.

Que nadie se imagine esta escena como una escena melancólica. Ni a Nico, y sus ganas neorrománticas de ir al mar aquella noche, como un chico melancólico, o triste, con un desamor clavado en el corazón como una espina, con una duda existencial como una piruleta. No. Nico había trabajado mucho, aquella noche, había servido muchos canapés a gente que tenía mucho dinero. Y había conseguido dos pececillos tropicales tirando a feos. Y no tenía sueño. Y tenía tiempo. Y tenía piernas, y una bicicleta. Y cuando hubo mirado el mar un buen rato, y hubo respirado el aire mojado y salado y hubo pensado que sería un buen verano, aquel, que si podía trabajar unas cuantas bodas más no se tendría que preocupar de nada hasta que volviera a empezar el curso, y que iría a Formentera, a Ibiza como su hermana, no, a Formentera, quizás en septiembre, que sería más barato, y que leería Ursula K. Le Guin y David Foster Wallace, con los dos peces quietos entre las manos y el aire salado en la nariz, se levantó y pedaleó, entre grupitos de chicas y chicos que cantaban y gritaban y reían y bebían y esperaban que les pasaran cosas, hasta la Torre Mapfre.

Sería una gran equivocación, una exageración zarrapastrosa como el jorobado de una catedral, decir que Nico se hizo arquitecto por la Sagrada Familia. Porque vivía cerca.

Y después arriba, arriba, entre farolas y carriles bici vacíos y semáforos inútiles y gente solitaria sentada en bancos, hasta que llegó a la Sagrada Familia, que quería decir a casa. Vivía cerca de la Sagrada Familia. Con sus padres y Carla. Cerca, pero no lo bastante cerca como para ver la catedral cada vez que salía al balcón. Y estaba bien. Así era un juego, desde que era un niño, eso de mirar el edificio yendo hacia casa o marchándose, y fijarse en qué había cambiado, hacia dónde crecía, qué habían hecho nuevo. Sería una gran equivocación, una exageración zarrapastrosa como el jorobado de una catedral, decir que Nico se hizo arquitecto por la Sagrada Familia. Porque vivía cerca. Por el juego desde que era un niño de entenderla, de verla crecer. Pero sí que estaría bien decir que estudiaba arquitectura por la magia de los edificios que son para vivir, pero no solamente. Por la magia de las explanadas y los campos que un día se convierten en casas, en mercados municipales, en museos, en escuelas, en catedrales. En lugares con muchas vidas, como barrigas llenas de personas, con muchos ojos, como ventanas, con muchas historias, como el castillo de Montjuïc, con muchos colores y muchas hormigas, como el mercado de la Llibertat, con muchos secretos y besos, como los patios de las manzanas o las azoteas. Y le dio risa a él mismo su pasión arquitectónica.

Cuando entró en casa, la luz en la habitación de su hermana estaba encendida. Llamó, le regaló los peces dormidos, y Carla se enfadó muchísimo. Llorando, sentada sobre la cama, exclamó: “Nico, o no me conoces o eres burro, lo último que quiero ahora es otro animal que se muera. No quiero que me regaléis más mascotas para que las quiera y entonces se mueran. Y uno, que no sustituyen la pena que me da que Ibiza esté muerta, y dos, me haces una putada porque los acabaré queriendo”. Nico, que estaba de pie sobre la alfombra, le dijo: “Eres gilipollas”, y antes de desnudarse dejó los peces dentro de la bolsa en el fregadero.

Al día siguiente, Carla le pidió perdón. Y dijo gracias, y su madre compró una pecera, y la pusieron en el mueble del tocadiscos. Su padre compró algunos detalles. Un cofre del tesoro, piedrecillas de colores y algas de plástico. Y no sé si hacerlo, pero os explicaré que, al cabo de tres semanas, a Humbert le salió un chichón en el lado que parecía un tumor y murió, y unos días después, de añoranza, también murió Debbie, y su madre los echó por el váter como había hecho Cecília, y Carla dijo: “Lo ves, ya lo sabía”.

Publicaciones recomendadas

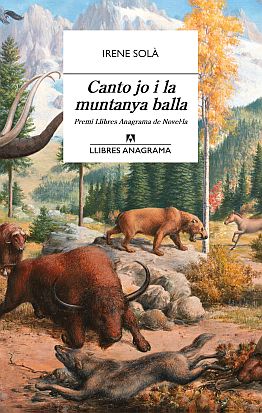

Canto jo i la muntanya ballaAnagrama, 2019

Canto jo i la muntanya ballaAnagrama, 2019 Els dicsL’Altra Editorial, 2018

Els dicsL’Altra Editorial, 2018

El boletín

Suscríbete a nuestro boletín para estar informado de las novedades de Barcelona Metròpolis