La distancia adecuada

- Relato

- Mayo 20

- 8 mins

No me importaba levantarme temprano para esperarla en la esquina con Vinyals y acompañarla al metro. Eran cinco, diez minutos, retrasándonos en cada semáforo y unos minutos más en la propia boca del metro. Luego, yo me iba al gimnasio y ella, a trabajar. María trabaja en un despacho de abogados como administrativa.

Por la tarde, excepto los martes y viernes, la esperaba en una cafetería cerca del despacho, alquilábamos una habitación y pasábamos juntos un par de horas. María está casada y tiene dos hijos menores de edad y yo estoy casado y tengo uno, pero vive fuera de casa. Nos conocimos casi por casualidad y, al poco, ya éramos amantes. Ninguno de los dos nos sentimos cómodos con el engaño. Ella alega que sus hijos son pequeños y yo lo asumo. ¿Me gustaría que viviéramos juntos? Supongo que sí. Creo que podría ser feliz, pero a veces dudo, aunque no lo dejo entrever. Es obvio que la situación ha llegado a un punto en el que ha de ir hacia algún lado, y quizás debiera presionarla, pero, ante la disyuntiva, temo que opte por no lastimar a sus hijos. Y, también, he de reconocerlo, temo tenerla y que la fantasía se me acomode. Darme cuenta de que solo soy un espejo: si me quieren, quiero. Si no me quieren, me enamoro.

Una semana antes de que se acordara el confinamiento, estábamos mi mujer y yo cenando en casa. Saqué el tema de las vacaciones de verano. La idea era ir a Croacia, pero, dada la situación, era sensato buscar una segunda opción, una nacional:

—No nos costaron muy caros. Pero creo que tendríamos que anularlos de todos modos —dijo mi mujer.

—¿Por qué?

—Porque, si te soy sincera, creo que me apetece el viaje, pero no sé si me apetece el viaje contigo. Siento decírtelo así. Lo hemos hablado muchas veces ya. Vamos tirando. Solo eso.

Me quedé callado. Reconocí enseguida tanto el sentimiento de pánico como la voluntad de ser leal a mi mujer. Sin embargo, cuando abrí la boca, habló mi deplorable tactismo:

—¿Me estás engañando?

—No, pero tú sí.

La conversación quedó ahí, en suspenso. No lo negué, con lo cual suscribí lo dicho. Pude haber luchado, explicado y, de modo terco y absurdo, haber tratado de convencer a mi mujer de que no había ninguna infidelidad, pero no lo hice. Acepté el delito, la pena y el túnel de fuga: María.

Aquella noche, como todas las noches, esperé que María me enviara un mensaje al móvil. Me explicó su día, y yo le dije que debíamos hablar. Quiso saber qué pasaba. No se lo explicaría con mensajes. Dijo que le daba miedo todo ese misterio. Traté de tranquilizarla. Me llamó a la hora de comer diciéndome que la mandaban a casa, que a partir de la semana que viene todo sería teletrabajo pero que ella, por sus crisis asmáticas, era persona de riesgo y la adelantaban. Quedamos aquella tarde en el café habitual:

—Vamos a divorciarnos.

María no dijo nada. Con las dos manos cubría su taza de té verde humeante. Se la llevó a los labios y bebió. Es cierto que yo esperaba otra reacción, pero la entendía. Eso es lo que me decía la cabeza, pero en mi autoestima me sentía lastimado.

—Es algo mío. No tiene nada que ver contigo.

—Igual aún lo podéis arreglar…

—María, yo no voy a luchar por ese matrimonio. Ha estado bien. Nos respetamos y ya. Siento que sea una mala noticia para ti.

—No seas cínico. Es que, lo queramos o no, me añade presión. Entiéndeme. Solo te pido eso.

“Solo el día antes del confinamiento le dije que estaba seguro de que podíamos ser felices. Que sería duro al principio, pero que todo encajaría.”

El resto de la semana transcurrió como siempre. De hecho, pudimos vernos más horas. Trataba de no parecer ansioso y no volví a mencionar el tema. En casa ya habíamos decidido tasar el piso y, a partir de ese momento, ver quién se podría quedar con él. Nada de eso se lo comenté a María. Solo le dije, el día antes del confinamiento, que estaba seguro de que ella y yo podríamos ser felices. Que sería duro al principio, pero que todo encajaría y que aquello que ya no teníamos, compartir una vida con alguien a quien amas y deseas, estaría a nuestro alcance. Me besó de modo automático, sin ninguna prevención.

—Eres la persona más importante de mi vida —me dijo, y la creí.

Al día siguiente, el confinamiento ya debía ser estricto. En mi casa, la decisión sobre nuestra convivencia quedaba supeditada a cuando pasara todo este desastre y, sin apenas tener que decirnos nada, vivíamos separados. Ella dormía en el dormitorio y yo en el sofá del comedor. Comíamos, eso sí, juntos, como juntos hacíamos zooms con nuestro hijo y asistíamos a las noticias igual de sorprendidos y confusos.

Con María, la relación vía móvil se intensificó. Su situación, para nuestra relación, era peor, ya que su piso era la mitad que el mío y ellos eran el doble. Por eso acordamos cada dos o tres días acudir al único supermercado que hay en plaza Catalana y vernos allí. A veces coincidíamos en la cola para entrar, a un metro de distancia, y otras dentro, perdiendo el tiempo entre las bandejas de carne o cogiendo naranjas o manzanas, cualquier bobada, como dos adolescentes. Nos encantaba vernos. Nos rozábamos con los guantes cuando nadie nos miraba y bajo las mascarillas nos decíamos cuánto nos echábamos de menos. Comentábamos las novedades sobre toda aquella locura y nos preguntábamos cuándo acabaría todo. Yo sabía que ella era grupo de riesgo y me preocupaba su estado. Hasta llegué a reprocharle que fuera ella la que saliera a comprar.

—Salgo para verte.

—Algún día bastará con que entres en casa para verme.

—Siempre hemos sido diferentes en eso. Yo, aferrada a vivir el presente sin pensar en el futuro, y tú, instalado en el futuro como si el presente fuera un incordio.

—Puede ser. El presente se agota. O quizás es más fácil. Te quiero. Quiero estar contigo. Quiero sentir que estoy donde debo estar.

—Yo también te quiero.

“Pero un día, cuando acudí al supermercado, puntual, ella no se presentó. Le escribí, pero no contestó.”

Durante los días siguientes, nuestra comunicación fue la habitual. Pero, un día, cuando acudí al supermercado, puntual, ella no se presentó. Le escribí, pero no contestó. Lo hice durante todo el día. La llamé, pero nadie atendió al teléfono. Empecé a preocuparme. Le escribí al mail. Nada. Finalmente comprobé que me había bloqueado en su teléfono. Dos días después, acudí al supermercado y comprobé que era su marido quien estaba comprando. No nos conocíamos, así que no podía entablar ninguna conversación al respecto.

Todos mis siguientes intentos fueron inútiles. Di vueltas alrededor de su bloque de pisos por si se asomaba a alguna de las ventanas; le escribí de todos modos por todos los medios a mi alcance, sin precaución alguna por si el mail era abierto por quien no debía, o su cuenta de Twitter. La única explicación lógica era que hubiera caído enferma. Y que lo hubiera hecho de tal modo que, dada su dolencia asmática, la cosa hubiera ido a peor. Quizás estaba ingresada en esas UCI caóticas, sola en un pasillo, o debatiéndose entre la vida y la muerte. Todo aquello era una absoluta tortura para mí. Si moría, nunca iba a saberlo, o al menos no hasta que pasara toda esta locura y pudiera averiguar el despacho de abogados en el que trabajaba. Con todo, traté de relajarme. Intenté —sin suerte— no consultar en el móvil sus redes sociales. Pero, a pesar de todo ello, la congoja de no verla más, de que quizás estuviera entre sola y agonizante o ya muerta no me dejaba ni dormir ni vivir. Dejé de dar vueltas alrededor de su casa y de acudir a nuestro supermercado. Las compras las hacía en uno más cercano a mi casa. Y allí la volví a ver. Estaba en el medio de la cola para pagar, distraída, tecleando algo en su móvil. Tras los primeros segundos de sorpresa me dirigí hacia ella sin saber muy bien qué decir, si recriminarle su actitud o esperar quizá una excusa que, por muy pobre que fuera, quisiera admitir. Estaba a un par de metros de María cuando alguien detrás de mí me recordó, de malos modos, que debía ponerme al final de la cola y respetar, como no hacía en esos momentos, la distancia adecuada. La llamé, pero no se volvió. Dejó de teclear el móvil, alzó la cabeza y clavó su mirada en la nuca del tipo que, un metro delante de ella, estaba a punto de colocar su compra en la cinta de la caja.

Publicaciones recomendadas

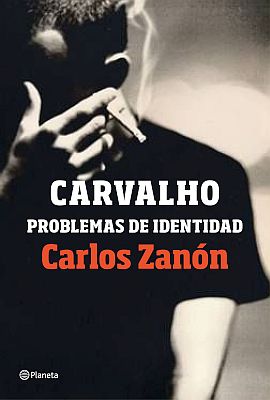

Problemas de identidadPlaneta, 2019

Problemas de identidadPlaneta, 2019 Salamandra, 2017

Salamandra, 2017

El boletín

Suscríbete a nuestro boletín para estar informado de las novedades de Barcelona Metròpolis