Kitsch Barcelona

Kitsch Barcelona

Autora: Anna Pujadas

Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona, 2016

Todo lo que el turismo toca se convierte en kitsch. Esta es quizás la principal conclusión que el lector sacará de la lectura de Kitsch Barcelona.

El volumen, publicado por el Ayuntamiento de la ciudad y coordinado por la teórica del diseño Anna Pujadas, pretende ser un catálogo exhaustivo de las expresiones estéticas más kitsch que, conscientemente o no, también conforman la personalidad de la ciudad. Pujadas hace una introducción al fenómeno y pide que no sea visto como una categoría despectiva, sino más bien festiva. Siguiendo el hilo, una treintena de diseñadores, arquitectos, antropólogos y escritores han elegido y descrito un puñado de ejemplos de este kitsch tan nuestro.

Quizás el éxito más claro es el trencadís de Gaudí, utilizado por todas partes y elevado al nivel sublime en un McDonald’s del Passeig de Gràcia. Junto a él, existe un kitsch histórico que está bien reivindicar porque ya forma parte de la tradición, desde el Poble Espanyol hasta la escultura de la Dama del paraguas y el templo del Tibidabo.

Hay otro que renace ufano de las cenizas de la Barcelona olímpica, desde las estatuas de la Rambla a la escultura de las cerillas de Claes Oldenburg. Incluso podemos considerar que son juegos de memoria kitsch el recuerdo de Copito de Nieve (aunque en realidad lo que es kitsch es que le hicieran un DNI) o los postres pijama del restaurante 7 Portes. Queda claro, pues, que las atracciones que vimos de pequeños, ahora en manos del turismo más despiadado, son banalizadas por la masa y nos las aleja de la experiencia personal. Llamémoslo kitsch, llamémoslo vergüenza ajena. Al fin y al cabo, hay elementos de kitsch que son tan universales –como, por ejemplo, las tiendas de Lladró o los anuncios de Cruji Coques– que se convierten en un metakitsch universal (casi como las obras de Carlos Pazos, que ya nacen con conciencia kitsch).

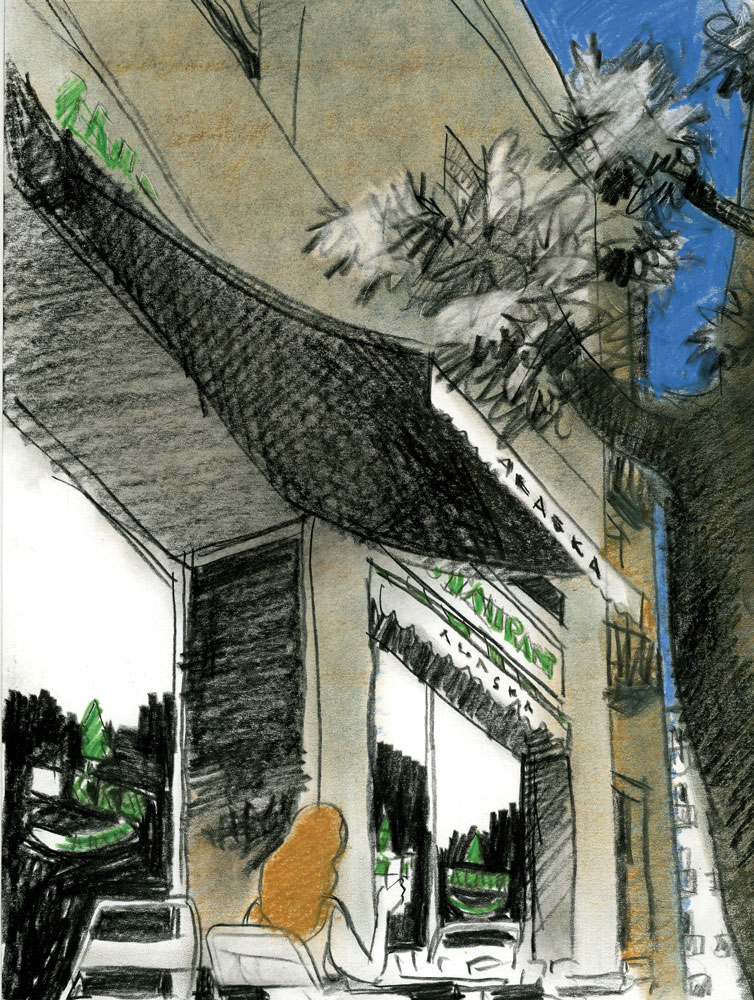

La segunda conclusión que sacamos del libro es que el kitsch es sobre todo una mirada subjetiva. Se percibe, por ejemplo, en el intento de establecer un kitsch en la imagen de Barcelona como destino turístico para foodies (palabra que ya da rabia), con ejemplos gloriosos como el bar Toc de Mar o las rocas de Montserrat de la pastelería Brunells, pero también con otros más rebuscados como el restaurante Bananas.

En fin. Cada uno pone el listón de la sensibilidad a un nivel diferente y quizás por eso, a medida que se avanza en la lectura, da la sensación de que a veces se utiliza la selección tan solo para criticar, ya sea porque es cursi, viejo o simplemente molesta. Cuesta de entender, por ejemplo, que el Hotel Camper o la Casa Planells, de Josep M. Jujol, desfilen junto al centro comercial Arenas o el grupo escultórico del tamborilero y el cuartel del Bruc. O que el barrio del Eixample sea considerado el barrio más kitsch porque es “una democracia aburrida de ruido y contaminación”. En más de un caso, pues, la falta de contexto (social, urbanístico, histórico) hace que aparezcan apuestas banales y gratuitas que desmerecen la selección.

Esta ironía elitista es también una actitud muy barcelonesa. Me hace pensar que, en realidad, la acción más kitsch, la cuadratura del círculo, es publicar un libro sobre el kitsch en Barcelona. Una antología kitsch de elementos kitsch con voluntad comercial, destinada a atraer a los turistas que aún toleramos, aquellos que saben distanciarse del fenómeno y reírse de él. Los hoteleros estarán encantados.