Cabe preguntarse con qué derecho los autores de la nueva campaña turística catalana se han sentido autorizados a ofrecer tan alegremente el territorio a los forasteros.

Pongamos las cartas sobre la mesa. Si no fuera por el turismo, no estaría ahora mismo escribiendo este artículo. Soy hijo de hoteleros –y nieto de taberneros por ambas partes. Difícilmente habría vivido en mi casa la apertura que para mí supusieron los extranjeros del norte cuando era pequeño; difícilmente habría tenido una novia italiana y, como consecuencia de ello, habría hecho unos viajes a Milán; difícilmente en mi casa habrían podido pagarme unos estudios. Difícilmente, sin los turistas, la riqueza de la Costa Brava sería muy diferente de la de los pueblecitos de interior que no viven de este negocio.

O quizás sí, quizás habría aparecido un tipo u otro de industria tan inesperada y próspera como lo fue en su momento la industria del corcho. Vete a saber. La gente se espabila y, muy a menudo, una planta no deja crecer a otra. No perdamos el tiempo, sin embargo, porque en cualquier caso ya sería tarde: hay lo que hay, con todo lo que comporta. Y lo que hay, yo lo he vivido en mi propia piel, y por eso puedo dar alguna noticia de ello.

Hace más de medio siglo, el periodista y escritor Gaziel, mientras contemplaba la bahía de Sant Feliu de Guíxols, se preguntó: “¿A los forasteros los tratamos como a unos amigos o como a unos clientes ocasionales? ¿Les cobramos honestamente nuestros servicios o intentamos vaciarles los bolsillos cuanto antes mejor?” Es un artículo de 1960, publicado en el semanario local Àncora. Gaziel ya había reflexionado antes sobre el turismo, desde el punto de vista del viajero, en un libro sobre Florencia. Ahora tocaba el tema desde el punto de vista del lugar de recepción. Era lo bastante fino como para prever su alcance.

Fue durante aquellos años sesenta cuando mi abuelo, que se había dedicado al transporte cuando todavía se hacía con caballos, tuvo la idea de montar una hípica en Platja d’Aro, junto a Sant Feliu. Un caso típico. La hípica, naturalmente, se nutría del turismo; pronto pudieron añadirle un bar, y luego, encima del bar, unas habitaciones, que en los años ochenta se convertirían en hotel: primero una planta, después otra, y así. Mientras tanto nací yo, y el primer trabajo que tuve en esta vida fue proveer de refrescos las neveras y llenar las cajas con las botellas de vidrio vacías, y otro que se hacía bajo el sol de verano: tomar por las riendas un caballo y acompañarlo con un niño extranjero montado en él dando vueltas a una pista pelada, mientras los padres del niño, que debían de ser franceses, lo observaban desde fuera de la pista. Trabajos infantiles. Más adelante, en la adolescencia, haría de guía montando yo el caballo, y después, de recepcionista de hotel, con aquellas noches tan largas. Son trabajos ideales para los estudios, porque coinciden con las vacaciones.

Quiero contar una anécdota relacionada con las preguntas que se hacía Gaziel. Mi abuelo, que regentaba la hípica, me incitaba siempre a esperar una propina de los clientes. Es una cultura triste y humillante, pero un niño… Bien, ya nos entendemos: me animaba a poner directamente la mano. Y para proteger mi dignidad yo solo tenía, como suelen tener los niños, la autodefensa instintiva de la vergüenza. Y lo pasaba fatal, y le decía: “Abuelo, es que me da vergüenza”. Y la respuesta que me daba me vuelve siempre a la cabeza cuando pienso en el turismo. La respuesta era: “No sé por qué te tiene que dar vergüenza, si no los verás nunca más”. O sea: la pura depredación. Tienes la suerte de que por tu parcela pasan unos pájaros, sacas la escopeta y disparas. Una idea primaria del negocio, inimaginable en una panadería de barrio, en una fábrica, en un mecánico. No sufras por el cliente, que no lo verás más.

No estoy diciendo que el turismo sea eso, naturalmente. Solo digo que en ningún otro tipo de negocio mi abuelo hubiera tenido esa idea irresponsable. Y el problema es que esta depredación no se aplica solo sobre los turistas, sino sobre lo que se le puede ofrecer al turismo. La cultura de la depredación no es solo aplicable al turismo, claro está, y el grado de primariedad de un país se puede valorar a partir de su grado de depredación –se ha visto con la burbuja inmobiliaria, se ha visto con la misma corrupción política. Dicho en términos culturales, estamos hablando de la antitradición.

© Biblioteca de Cataluña. Fondo Gaziel

El periodista y escritor Agustí Calvet, Gaziel, reflexionó repetidamente sobre el turismo. En la imagen, Gaziel en el puerto de Sant Feliu de Guíxols, su población natal, en agosto de 1963

Es un poco como la cultura del cerdo: todo se acaba aprovechando, de los turistas y del lugar turístico. No hay que crear nada; tomas lo que hay, depredas. ¿Hay playa? Pues sol y playa. ¿Se hace vino? Enoturismo. ¿Se encuentra determinado monumento ? Turismo “de cultura”. Y si no hay nada de eso, ya encontraremos la forma. Pensemos. ¿No hay bosques? Pues baños de bosque. Ya llegará el día en que los turistas abrirán los ojos al autoengaño, a la escudería completa de motos que les han vendido con las pretendidas bondades del viajar… ¡Si Homero levantara la cabeza…!

Sin embargo, en tiempo de crisis, ¿qué se puede hacer? En tiempo de crisis te alquilas una habitación de casa. En Barcelona, esto ha llegado a niveles dramáticos con la cuestión de los apartamentos turísticos, pero en la Costa Brava conocemos el problema. A mí mismo me tocó alguna vez dejar mi habitación para que unos turistas pasaran la noche. Marina Garcés habla del chantaje que ello comporta, y con toda la razón, pero ¿a qué no se le puede llamar chantaje? Incluso a respirar… Como siempre, es cuestión de grados. Reflexionar sobre el turismo no es fácil porque de él depende directamente la vida de muchos; es una cuestión que hoy toca la médula de nuestro país. El turismo nos alimenta y, por lo tanto, nos condiciona al máximo; el turismo habla muy directamente de nosotros mismos. Deberíamos tener un Observatorio del Turismo de primer orden, a la altura, independentísimo, regulador, que mantuviera el tema constantemente abierto al debate público.

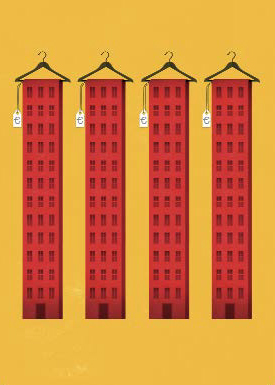

En la última FITUR, Mariano Rajoy trató a la industria turística de “buque insignia” de la economía española, porque lo es. Que de esto haya que enorgullecerse ya es otra historia. Tiene un punto humillante correr detrás de la gente como vendedores de bazar: “¡Tengo esto!”, “¡Quién me quiere!”, “¡Si no quiere playa, tengo montaña! Y si no, tengo…” Pero es la crisis, es de sentido común. En esa misma edición de FITUR, la Generalitat ha realizado la inversión más alta que nunca se ha hecho en una campaña de promoción del turismo: 3,8 millones. La campaña tiene este lema: “Cataluña es tu casa”. El propio Sisa ha cedido para los anuncios los derechos de una canción tan íntimamente nuestra como Qualsevol nit pot sortir el sol.

“Cataluña es tu casa”. Aquí se nos muestra el problema. Mi casa es tu casa. ¿No es lógico preguntarse con qué derecho los autores de esta campaña se han sentido autorizados a ofrecer tan alegremente el territorio a los forasteros? ¿Con qué permiso alguien ofrece a otro mi casa? ¿Cataluña no es mía, entonces? ¿Me han echado? ¿No lo ha sido nunca? ¿Me han vendido? ¿No tengo nada que decir? Es otra anécdota, pero explica más que las grandes abstracciones. Si considero que la casa del otro es mi casa, podré hacer en ella lo que me dé la gana. Tendré permiso para depredarla a gusto y se establecerá una competición para ver quién es más espabilado, quién depreda mejor a quién.