Por un azar que no busco comprender, devine testimonio de lo que algunos no dudarían en llamar un encuentro. No fue mío el mérito de llegar a presenciarlo, pues, cercado como estaba por la euforia general, me limité a ir al trote de los acontecimientos.

Corría el año 1997 y era un noviembre especialmente frío cuando un día, en la oficina de la editorial, la gente empezó a salir de sus trincheras, formadas apenas por un pupitre destartalado y una pequeña estufa que debíamos turnarnos para conectar a la electricidad. El origen del revuelo era la improbable llamada que alguien había recibido del otro lado del Atlántico, de la editorial Little Brown decían algunos, mientras los demás negaban con vehemencia. El hecho era que David Foster Wallace estaba en la ciudad, huyendo de la gira promocional de su mastodóntica Infinite Jest y aquí, aunque nadie había leído una sola línea de su obra, nos hubiéramos batido en duelo contra todo aquel que osara ensombrecer su valía.

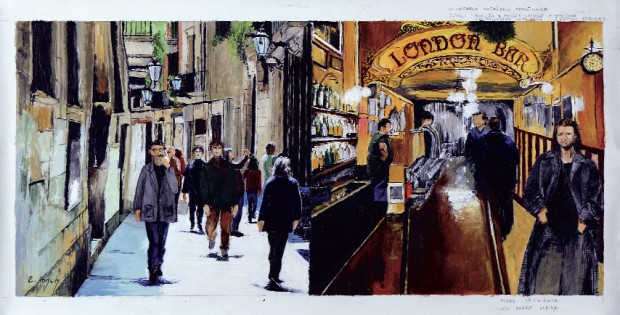

Barcelona nos golpeó con su frío en el mismo instante en que saltamos a la calle. Corríamos detrás de Ignacio Losada, el portador de la privilegiada información, quien, a modo de ínclito abanderado, capitaneaba el pequeño corro. Finalmente entramos como un ariete descoordinado en el histórico London Bar, donde sin saberlo, Wallace se había sumado a lista de clientes ilustres que encabezaban Gaudí y Picasso. A Ignacio le habían encomendado rodear, capturar y devolver a Wallace al aeropuerto. Los demás, apoltronados en lujoso palco, pedimos bebida y nos sentamos a contemplar la desigual batalla.

Rememorando ahora la escena, creo que podría diagnosticar en cada movimiento de Wallace, en cada palabra pronunciada con su profundo inglés, todos aquellos males que no solo eran enfermedad sino caleidoscopio desde el que tramaba su literatura: un patológico laberinto formado por monólogos hilarantes, extenuantes, un monumento levantado por una consciencia exacerbada, excesiva, que se retorcía sobre sí misma. Pero nada de eso sabía yo entonces, así que me limitaba a contemplar su descomunal figura, a tratar de seguir con la mirada sus gestos hieráticos, pues estaba ya borracho o drogado, y de pronto empezaba a gritar, colérico, comportándose como un Hamlet fraudulento que al escuchar la confesión de su tío no puede contenerse para urdir venganza.

Instantes después del secuestro límbico que inexplicablemente acababa de poseerle, su fulgurancia había remitido y dejaba paso a la palidez. Wallace salió fuera, a la calle Nou de la Rambla, posiblemente para vomitar, participando así del espíritu histórico del otrora llamado Barrio Chino, legendario por sus correrías y nichos de pecado. Resignado, apático, Ignacio Losada le imitó.

Fue entonces cuando mirando alrededor me percaté de la presencia de uno de los recientes descubrimientos de la máquina editorial barcelonesa, un escritor chileno al que acababan de publicar una obra que se inscribía bajo el signo de Marcel Schwob y Borges: La literatura nazi en América, una antología ficticia de escritores imaginarios. Pero en ese momento Bolaño aún no era Bolaño, ni Belano, aunque siempre lo hubiese sido, y desde entonces me torturo al pensar el espectáculo que me perdí y que ahora solo puedo imaginar.

Fabulo un Bolaño vigilante, con la mirada inamovible tras las gafas, monitorizando los gestos de Wallace como si se tratara de las piruetas aéreas de Carlos Wieder; o un Bolaño romántico y perdido por Ciutat Vella como lo estuvo mucho antes de empezar a publicar, afincado no lejos de allí, en una cochambrosa buhardilla de la calle Tallers, ahora fascinado por haberse encontrado en el London Bar a otro exiliado, otro inmigrado, aunque lo fuera por una sola noche; o, por qué no, un Bolaño enfermo que se reconocía en los ojos de Wallace, con la salvedad de que el suyo fuera otro tipo de padecimiento.

Tan fácil como seductor es discernir ahora los rasgos excesivos pero terriblemente humanos de Wallace tras la ambivalente figura de Klaus Haas en 2666. O cifrados en el extraño protagonista de La nieve, también logorreico y digresivo. Sin embargo, la única verdad es que Bolaño siguió allí, fumando, impaciente, esperando un retorno que evidentemente no se iba a producir. Yo no encontré ningún motivo para postergar mi partida.

Me gusta pensar que al poco rato Bolaño abandonó el bar trastornado y se puso a caminar, sin rumbo aparente, guiado por la memoria del cuerpo, recordando las calles del Raval que durante años habían sido su cobijo, años tumultuosos, que iban del declive del Barrio Chino –con la llegada de la heroína y la inmigración a mediados de los setenta– hasta la reforma que puso fin al triste espectáculo: el derribo de la “isla negra” y las inspecciones en bares y meublés.

Aunque desde mi ventana en el presente, no puede dejar de parecerme irónico que precisamente ese espacio lumpen, antes dominado por inmigrantes y macarras, el paisaje que Bolaño vivió e inmortalizó, haya sido maquillado por los andamiajes de la alta cultura, por la museística de la posmodernidad; que se vea colonizado por tiendas de ropa vintage y supermercados de la subcultura. Un barrio finalmente transmutado por una estética hipercodificada, falazmente alternativa y consciente de sí misma. Tal vez como si la personalidad adictiva de David Foster Wallace y su universo literario, logoléptico y tragicómico hubieran dejado allí una huella indeleble.