Lo peor del paso de Huertas por la cárcel fue el primer mes, con los cinco días iniciales de aislamiento llenos de interrogantes, y con la declaración del etarra Wilson, que tanto le perjudicó, poco después. A partir de septiembre su situación fue entrando en una rutina estable.

Justo en el meridiano de su encarcelamiento, Josep Maria Huertas vivió la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. Es bastante significativo del ambiente de intensificación del control sobre los presos que se vivió el hecho de que en la primera carta que envió después, fechada el 23 de noviembre, no diga ni una palabra al respecto, ni tampoco en las cartas siguientes. Sorprendentemente, en cambio, no fue censurada ninguna de las explicaciones que yo le daba en las cartas que le enviaba aquellos días.

Los cinco meses que pasó desde la muerte de Franco hasta su liberación son, en las cartas, un constante de altibajos de optimismo y pesimismo. El 12 de octubre escribía: “Para combatir el escepticismo y la desesperanza que también a mí me han rondado y asediado, he tenido sólo tres fuerzas: la de ser cristiano (vete a saber por qué); la de creer que aquello que escribía (no todo, por supuesto) estaba al servicio de un pueblo concreto, y una frase de Vázquez Montalbán, ya vieja, en un artículo de Triunfo titulado ‘Los periodistas’. Más o menos venía a decir que teníamos todas las servidumbres y una sola grandeza, la de ir recuperando día a día la propia dignidad”. El 3 de diciembre citaba a Stavros, el personaje central de la película América, América, de Elia Kazan, cuando se ve acorralado y degradado: “Nadie podrá impedir que en lo más íntimo de mí conserve un rincón de dignidad”. Aquel diciembre parecía que podría comerse el turrón en casa, pero pasó Navidad, y cuatro meses más, y siguió en su celda. El 10 de diciembre escribía: “Hoy tengo alta la moral. ¡Que dure! Quizás la entrada de los apuntes, quizás seguir descubriendo pequeños detalles de nuestra obra monumental, quizás saber que mi hijo ya habla, quizá saber que cada día somos más…” Su hijo Guillem cumplió dos años el 31 de enero y en los casi nueve meses de cárcel solo le pudo ver una vez, en vísperas de Navidad.

El 4 de enero: “Aquí sigo viviendo de esperanzas, que se aplazan de semana en semana”. Y diez días más tarde: “Aunque soplan vientos más favorables sobre mi anclada barca, estoy cansado”. Y a la semana siguiente: “Se impone un poco de ese realismo a dosis masiva del cual he ido sobreviviendo a lo largo de mucho tiempo…” El 15 de febrero: “Hay ciertas buenas impresiones sobre mi asunto, pero fiel a mis principios mantengo mi pesimismo militante”. En algún momento las cartas incluso traslucen la posibilidad de una amnistía que le beneficiase, pero la amnistía, con todos sus inconvenientes y limitaciones, no le llegó hasta el 15 de octubre de 1977, cuando ya hacía un año y medio que estaba en libertad. Y así iban pasando las semanas y, a pesar de que “la espera tiene otro tono” (14 de marzo), no abandonó nunca eso que él denominaba realismo y que le hacía descartar falsas ilusiones e impaciencias y seguir con sus actividades en la prisión. Era la mejor manera de que las horas le pasaran volando y de no obsesionarse con la situación kafkiana de las últimas semanas, con las dudas sobre si la causa que había pasado al TOP volvería o no a la jurisdicción militar. Y aún el 11 de abril, dos días antes de salir, escribía: “Esta hubiese querido ser una carta alegre. Pero la suerte y yo llevamos algún tiempo divorciados… Por el momento las cosas están algo complicadas”. Pero al fin la pesadilla estaba a punto de acabar.

Durante ocho meses, mantuvieron una correspondencia regular que les permitió seguir trabajando en ‘Tots els barris’ de Barcelona al tiempo que se explicaban los estados de ánimo y los sucesos de dentro y fuera de la prisión.

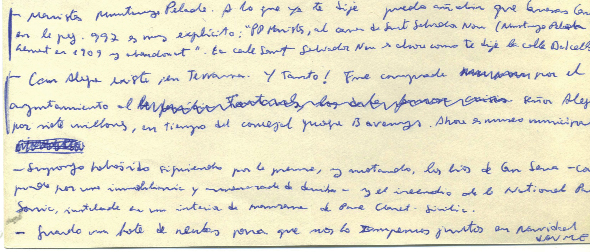

Sobre estas líneas, una carta de Fabre.

Archivo: Jaume Fabre.

Las cartas pasaban censura, pero nunca me llegó ninguna con fragmentos tachados ni me dejó de llegar ninguna carta. Y lo mismo puede decirse de las que yo le enviaba. Éramos periodistas acostumbrados a trabajar bajo el franquismo, conocíamos bien los límites y sabíamos escribir entre líneas. Por eso se encuentran bastantes referencias a hechos exteriores vinculados a la situación política, que aumentaron a partir de la muerte de Franco y durante los meses del gobierno de Arias Navarro.

De las informaciones que le llegaban, gracias a la correspondencia y a los periódicos (recortados por la censura) que podían entrar, las dos que más le interesaron fueron las elecciones de la Asociación de la Prensa, que ganó por primera vez una junta democrática, en el mes de noviembre, y el anuncio de la próxima aparición del diario Avui, que él siguió con extraordinario interés desde la cárcel, y al que me pidió que le suscribiera. Escribía, el 7 de abril, una semana antes de salir: “Deseo que esa aventura difícil del primer diario catalán después del 39 salga lo mejor que pueda ser, que no sueñen con que van a ser el diario de todos los catalanes, porque esa fórmula no existe, o cuando existe da lugar a La Vanguardia o a La Llanterna de [la novela de Joan Puig i Ferreter] Servitud. Sugiero, aunque nadie me pida la sugerencia o el consejo, que sea destinado a todos aquellos catalanes que están hasta las narices del ‘mel i mató’ convertido en periodismo, del ‘puix que parla català, Déu li doni glòria’, del Viola, de las capelletes y de tantas otras cosas”.

Que la censura se había ido relajando lo demuestra el hecho de que el 1 de febrero pudiera escribir sin problemas: “Ayer llegaron paquetes de Joaquim Boix Lluch, el mismo por el cual ciento y pico de curas de cuando llevaban sotana protestaron un 11 de mayo, hace ya diez años. Yo tenía la idea de hacer un reportaje sobre la efeméride”. Y efectivamente lo hizo, porque en el mes de mayo ya estaba en la calle. Lo de los paquetes de Joaquim Boix merece una aclaración, que se explicita en la carta de respuesta que le envié el 3 de febrero: “El sábado por la noche estaba de guardia en el periódico y se presentó Boix para explicarme que los paquetes se habían conseguido gracias al Secours Populaire Français, cuyos representantes, antes de marcharse de Barcelona, hicieron una rueda de prensa, la información de la cual publiqué yo en El Correo [Catalán]”. Cosas, en fin, que en vida de Franco no habrían podido ponerse en una carta a un preso ni publicar en la prensa.

De la celda de castigo a la biblioteca

El 20 de octubre de 1975 se produjo en la Modelo un motín a raíz de la muerte por maltratos de un delincuente común conocido como El Habichuela, y las celdas de la quinta galería (la destinada a los presos comunes y políticos considerados peligrosos), normalmente ocupadas por un solo preso, fueran habilitadas como celdas de castigo, con tres presos en cada una. El régimen era de veinticuatro horas sin salir. Todas las comidas se consumían en la misma celda compartida, en un rincón de la cual, y sin ninguna separación, había una taza de wáter.

Indirectamente esto benefició a Huertas, ya que, a partir de finales de octubre, dejó de estar solo y contó con la compañía de Quico Bofill, el ex monje de Montserrat que le había enviado a Wilson, y de Jordi Roca, también vinculado al caso. Aunque la compañía creaba incomodidades, peor era la soledad. El 29 de octubre escribía: “Las horas bajas pasaron. Ahora somos tres en la celda y el día resulta más ameno, menos angustioso. Quizá por aquello de ‘mal de muchos, consuelo de tontos’”.

La única distracción de los presos en las celdas de castigo eran las que ellos mismos se podían inventar –como, por ejemplo, fabricar a escondidas un juego de ajedrez con miga de pan– o los libros que Josep Maria les repartía cada día pasando con un carro en compañía de un preso de confianza, uno de los llamados “boqueras” por los otros presos, por razones obvias. Extender el préstamo de libros a los confinados en las celdas de castigo, en principio no permitido, fue una pequeña victoria que consiguió después de mucho mendigarlo al “maestro don José”, responsable de la biblioteca. En las otras galerías, los presos no confinados en celdas de castigo podían ir a leer a la biblioteca, de la que Huertas cuidaba durante el día con el “maestro” como principal responsable, o realizar las otras actividades permitidas en la cárcel: patio, estudios, trabajo.

En una carta fechada el 16 de septiembre, Josep Maria me hacía saber que “soy auxiliar de bibliotecario, es decir, tengo un destino y un trabajo, pero aún no redimo (es decir, no me cuentan 3 días por cada 2 que paso aquí)”. En la práctica llevaba la biblioteca, proporcionaba libros a los presos y enriquecía el fondo haciendo entrar libros de fuera. Me enviaba interminables listas de libros que consideraba interesantes para la cárcel, que yo tenía que pedir a los editores. Las gestiones para obtenerlos aportaron todo tipo de anécdotas. Huertas tenía una verdadera obsesión por completar los volúmenes que faltaban de las obras integradas por más de un volumen, y yo andaba de cabeza para encontrarlos en libreros de viejo. Hubo dificultades para hacer entrar algunos libros y otros se perdieron por el camino, quizás por censura, quizás simplemente porque los que decían que los habían enviado en realidad no lo habían hecho. La tacañería de ciertas personas lo soliviantaba: “Algún día –escribía el 10 de diciembre– les recordaré que no deseo verlos con ganas de leer en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme”.

En la carta del 28 de enero describe en detalle su horario de trabajo: “Llevo un ‘plan de vida’, pero en su confección general ya puedes imaginar que he intervenido más bien poco: solo en cuanto a dedicar las mañanas (de 8 a 10 y de 12.30 a 1.30) a escribir el libro, excepto el jueves, que hago mi semanal clase de catalán. Algún otro rato de la tarde lo dedico también al libro, y luego está la biblioteca, que me roba bastante tiempo. El resto ya lo puedes imaginar: tipo mili, pero sin permisos”.