Agustí Calvet preparó durante su exilio interior en Madrid dos antologías de artículos escritos después de la Gran Guerra, una sobre política catalana, publicada hace poco, y otra sobre Barcelona, todavía inédita. Los textos revelan una ciudad que evoluciona de capital provinciana a gran metrópoli.

© Biblioteca de Cataluña. Unidad gràfica. Fondo Gaziel

Tengo un recuerdo extrañamente preciso de aquel día de ya hace más de quince años. Como cada mañana de los últimos tres cursos de los estudios secundarios, hacia las siete y media de la mañana tomaba la línea 22 para bajar de la Bonanova hacia los Escolapios de la calle de la Diputació. Me senté en los asientos finales del pasillo del autobús y de la mochila saqué la lectura obligatoria que estábamos trabajando para la selectividad en la clase de literatura catalana que impartía el profesor Lluís Busquets. Aquel día acabé Vida privada. Aunque mi parada era la tercera del paseo de Gràcia, si iba con bastante tiempo bajaba en la de Diagonal, justo sobre el Palau Robert, para recorrer a pie la rambla de Catalunya hasta Diputació.

Recuerdo el olor de los tilos en primavera, sobre todo si había lloviznado, cuando casi nadie andaba por el tramo central de la calle y el suelo todavía estaba un poco mojado. Y el recuerdo de aquellos paseos se concentra en el día en que acabé de leer la novela de Josep Maria de Sagarra. En la casa de la calle Ample ha muerto Pilar Romaní. Enseguida llega Hortènsia Portell, una buena amiga, para vestir el cadáver y apoyar a Bobby Xuclà, el hijo talludito de la difunta. El narrador se arriesga a dar un vuelo mayestático a los sentimientos de los dos actores: “Només Hortènsia i ell podien comprendre la gràcia i la bellesa d’un cos de vuitanta anys que, glaçant-se de mica en mica, s’enduia l’aire excels d’una Barcelona que ja ha passat” [Solo Hortènsia y él podían comprender la gracia y la belleza de un cuerpo de ochenta años que, helándose poco a poco, se llevaba el aire excelso de una Barcelona que ya ha pasado].

Como las Memorias de Sagarra, quizás Vida privada se tiene que leer, al cabo, como una fastuosa elegía urbana dedicada al fin de una época. Bobby baja a la calle y se dirige hacia La Rambla: “Entre les roses vermelles, caminava, una mica insegur, un home gris, de galtes indefinides, d’edat indefinida, amb l’estòmac ple de whisky i amb el cor ple de roses vermelles” [Entre las rosas rojas caminaba, algo inseguro, un hombre gris, de mejillas indefinidas, de edad indefinida, con el estómago lleno de whisky y con el corazón lleno de rosas rojas]. ¿Qué hace que un libro nos emocione? Seguramente la capacidad de las palabras para activar un territorio de nuestra sensibilidad que está predispuesto para que una experiencia –la lectura es una experiencia– lo sacuda. Recuerdo aquel día de primavera, a los diecisiete años, porque contemplaba la ciudad a través de la mirada elegíaca con que Sagarra hacía ver Barcelona a Bobby Xuclà, mientras, con lágrimas en los ojos, yo bajaba por la rambla de Catalunya.

El periodista filósofo

“Recuerdo perfectamente, con su mismo dejo monótono, como si acabara de oírla, la recomendación que se nos daba todas las mañanas, en verano, cuando salíamos de casa para ir a los baños de mar: No paseéis por la Rambla de Cataluña…” Con esta frase comienza “Una sombra, unos árboles”, el artículo que, en la página 10 del diario La Vanguardia, Agustí Calvet, Gaziel, publicó el Día de Sant Jordi de 1919. Es buenísimo. Describiendo la sucesiva contemplación en el tiempo de los tilos de la rambla de Catalunya, Gaziel, rozando la tentación costumbrista, se va revelando como aquello que era esencialmente: un periodista filósofo, en feliz expresión de J. S. de Montfort.

La frase inicial del artículo nos retrotraía a la infancia del escritor. El otoño de 1893 el matrimonio Calvet i Pasqual, enriquecido gracias a una industria corchera, se estableció con sus hijos en Barcelona. Hasta aquel momento habían vivido en Sant Feliu de Guíxols, el pueblo de mar del que provenían los linajes tanto del padre como de la madre. Gaziel llegó a la capital, pues, a los seis años. La frase que rememora para iniciar “Una sombra, unos árboles” la escucharía poco tiempo después. “Esta avenida era entonces una interminable línea recta de sol. El ardor de julio se desplomaba verticalmente sobre ella. No pasaba un alma”.

En el artículo se contrastan los antiguos recuerdos de la calle y un paseo que Gaziel había dado últimamente. “Los transeúntes desfilaban todos, en la paz dominical, bajo la relativa densidad del ramaje. Recordé la soleada sequedad del paseo como cosa todavía de ayer, y el tierno verdor de ahora me sorprendió suavemente, con una leve punzada de melancolía. ¿Eran esos los mismos tilos escuálidos que vimos plantar? ¿Cómo podían ya dar sombra?”

El antiguo calor había quedado templado por la sombra actual. Pero la descripción de aquel cambio urbano que se había producido, provocado por el crecimiento de los árboles, era solo el tema específico del artículo. El tema genérico era la constatación de cómo los cambios en nuestra ciudad nos hacen ver que nos vamos haciendo mayores. El tema, lisa y llanamente, era el paso del tiempo. “Y una mañana de primavera, al salir del hogar recobrado, esos tilos que olvidamos nos sorprenden y nos encantan con su inesperada frescura, y nos recuerdan, de manera suave, que estamos tocando al crítico mezzo del cammin: que en tantas andanzas se nos está yendo la vida, y que el ayer de nuestra infancia se halla separado del hoy de nuestra cercana madurez –como aquella sequedad, de esta sombra– por un irreparable lapso de veinte años”.

Cuando Gaziel publicó “Una sombra, unos árboles” tenía treinta y dos años y ya se había convertido en un periodista de mucho éxito gracias a los centenares de crónicas que, desde setiembre de 1914, escribió explicando la Primera Guerra Mundial, y que en buena medida y muy pronto –entre 1915 y 1918– se recopilaron en cuatro volúmenes publicados por la editorial Estvdio. Si durante los años de corresponsalía bélica tuvo su centro de operaciones en París, de retorno a casa aquel prototipo del catalanismo novecentista madurado en el tramado mancomunitario de Prat de la Riba se profesionalizó como articulista de referencia de La Vanguardia, el diario que acabaría dirigiendo.

© Biblioteca de Cataluña. Unidad gràfica. Fondo Gaziel

Gaziel, a la izquierda, paseando con el pintor Joaquim Sunyer –“uno de los mejores amigos que he tenido”– por la Diagonal de Barcelona, en abril de 1946.

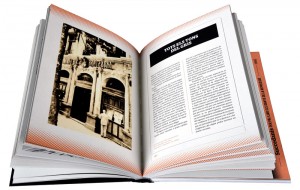

Sagaz analista político

De los perfiles de aquel segundo Gaziel periodista destaca sobre todo el de analista político de la Cataluña y la España de su tiempo (la agonía de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República). Pero no solo escribió sobre política nacional. Ni mucho menos. Durante casi veinte años tocó otros registros periodísticos –la sagaz interpretación de la política internacional, la actualidad cultural en Cataluña–, y uno de los que él más apreciaba era la crónica de temática urbana. Lo creo así porque muchos años después, cuando en la posguerra franquista vivía en el exilio interior de Madrid y hacía tiempo que había dejado por imposición su oficio, recopiló toda su obra publicada en la prensa después de la Gran Guerra, la hizo transcribir y con aquel material preparó una antología sobre política catalana (publicada recientemente con el título Tot s’ha perdut) y otra sobre la ciudad de Barcelona que todavía permanece inédita. El original, conservado en el Fondo Gaziel de la Biblioteca de Cataluña, recopila treinta artículos publicados entre enero de 1919 y junio de 1933 que el escritor corrigió a fondo (sobre todo estilísticamente).

En la antología comparece el intelectual de actitud senatorial que, al igual que pretendía con el análisis político, trataba de orientar, con considerable soberbia ilustrada, a una burguesía barcelonesa que, comparada con la europea, juzgaba espiritualmente de baja calidad (había sido incapaz de dotarse de un diario propio en catalán, por ejemplo, como explica en uno de los artículos, tal vez dirigido a Francesc Cambó) y demasiado ligada a los hábitos y costumbres de su procedencia menestral (como muestra, con sarcasmo, en el segundo de los artículos de la antología, “La incómoda incomodidad”, constatación de la grosería presente en las funciones teatrales, como un vestigio de lo que Albert García Espuche ha reconstruido en sus grandes libros).

Gaziel, como sostiene Enric Juliana, riñe. Reñía, fustigaba y aleccionaba. En los artículos sobre Barcelona el intelectual Gaziel quería dar forma a la sensibilidad de sus lectores como vecinos de su ciudad y pretendía hacerles tomar conciencia crítica de algunas taras que sufría Barcelona. En este sentido hay dos temas recurrentes en la antología que llevaron a Gaziel a batallar desde lo alto de su pedestal de palabras contra los poderes oficiales. Por una parte criticó al Ayuntamiento, denunciando más de una y de dos veces su falta de exigencia y planificación a la hora de reformar la plaza de Catalunya. A la cuestión dedicó cuatro artículos, el último de los cuales se tendría que haber publicado el 3 de noviembre de 1927, pero la censura lo impidió (y él lo rescató, con comentarios, al cabo de cinco años). Dos días antes, el lunes día 1, Alfonso XIII había inaugurado la nueva plaza. En la crónica del acto publicada en La Vanguardia se reproducía el diálogo que aquel mediodía habían mantenido el rey y el alcalde, el barón de Viver:

“–Realmente, este proyecto está bien y tiene sobre el anterior la ventaja de dejar más espacio libre. Pero, ¿ha tomado –preguntó el monarca– el Ayuntamiento algún acuerdo relativo a la arquitectura de los edificios de la plaza de Cataluña, con el fin de que ésta revista el necesario carácter de monumentalidad?

“–Señor, el Ayuntamiento se preocupa de ello con el mayor interés y lo está estudiando.

“–Bien –contestó el Rey–. Pero creo que también existe un proyecto de construcción, alrededor de la plaza de Cataluña, de un edificio de carácter monumental, donde puedan prestarse todos los servicios del Estado, servicios que cuestan al erario de Madrid unos cuatro millones de pesetas.

“–Señor –contestó el barón de Viver–, es cierto cuanto acaba de decir V. M. El Estado paga por el alquiler de sus servicios en Barcelona unos dos millones de pesetas. Y ante la importancia de esa cantidad el Ayuntamiento acordó levantar el referido edificio monumental, que está pendiente de estudio.

“–En toda esta clase de grandes obras –dijo el Rey– debe tenerse en cuenta siempre el interés general de la ciudad.”

La plaza inacabada

No sé cómo Gaziel tuvo conocimiento de esta conversación, pero el off the record no es lo más sorprendente. Lo realmente curioso es que el argumentario expuesto por el rey coincidía con el que el periodista había defendido una y otra vez en sus artículos: la valía de una plaza no lo era tanto por ella misma, sino por lo que la rodeaba, y Gaziel había criticado y criticaría que nadie se había preocupado de establecer unos criterios sobre edificios en torno a la plaza de Catalunya, lo que hizo que el conjunto se caracterizara, a diferencia de las plazas más bellas del mundo, por un diseño anárquico. Había insistido tanto y era tan respetada su voz, que el Ayuntamiento incluso creó una comisión para estudiar el caso.

© Pérez de Rozas / AFB

La inauguración de la Exposición Internacional, el 19 de mayo de 1929.

Sin embargo, al final, nada de nada, y su juicio fue inapelable: la plaza, sentenció en 1927, era la inacabada. Y cuando en 1932 decidió recuperar aquella reflexión censurada, todavía fue más lejos: “La Plaza está peor que nunca. Desde entonces acá, han sufrido mutilación algunos de sus edificios, dejándolos asquerosamente decapitados, a la vista de todos. Otros han sido modificados, a la buena de Dios. Han surgido nuevos solares sórdidos, sin edificar. Y el marco de la primera plaza de Cataluña ofrece un aspecto intolerable, de anarquía absoluta, que yo me atrevería a calificar de anarquía profundamente representativa”.

El otro tema sobre el que actuó como un intelectual incisivo, es decir, como un crítico libre y razonado contra el poder, estaba relacionado con la Exposición Internacional que se celebró en Barcelona entre el 20 de mayo de 1929 y el 15 de enero de 1930. Cuando ya hacía unos meses que se había inaugurado, el general Miguel Primo de Rivera hizo publicar un artículo firmado por él mismo, fechado en la Ciudad Condal, donde defendía su obra de gobierno y su política económica. Se publicó el 9 de octubre. Ante un pasado caótico, él, argumentaba, le había dado la vuelta al país, y la mejor prueba de su éxito era Barcelona:

“Barcelona, la de las revoluciones y complots, es hoy una urbe ejemplar en su vida ciudadana robusta y bien orientada, que consciente de su importancia e influencia, repugna comprometer el presente ni el porvenir de la patria, con diabluras, habilidades y extravagancias, que serían sólo despreciables, si no dieran armas a los enemigos y competidores de España, para dañarla en sus más vitales intereses y en su prestigio mundial”.

Dos días después de haberse publicado, Gaziel escribió el artículo “A D. Miguel Primo de Rivera, colaborador de La Vanguardia”, en el que –presentándose como un “puro barcelonés”– pedía que el Estado aumentara el apoyo económico a la exposición. “V., mi ilustre compañero en periodismo, que tanta influencia tiene entre unos y otros, pues dispone de todos y de casi todo, estoy seguro que dirá para sus adentros, con el decidido propósito de exteriorizarlo luego en actos, Barcelona tiene razón”. Lo creyera o no el dictador, el problema es que le quedaban poco más de tres meses al frente del Gobierno. Cuando la exposición cerró sus puertas, el presidente del Gobierno ya era Dámaso Berenguer. Gaziel escribió un artículo poniendo el dedo en la llaga: detrás de la fastuosidad que se había vivido en la urbanizada montaña de Montjuïc, se escondía una deuda enorme que finalmente tendrían que asumir los ciudadanos de Barcelona. Esta carga se confirmó el 3 de febrero de 1931, a través de un decreto suscrito en el Palacio Real de Madrid, en cuya virtud eran los ciudadanos de Barcelona a quienes les tocaría pagar. Gaziel, muy crítico, todavía dedicó dos duros artículos al asunto. El primero, titulado “Hemos perdido una guerra”.

Ni el coste de la Exposición Internacional ni la crítica a la urbanización de la plaza de Catalunya conforman, sin embargo, el eje de esta antología barcelonesa. Hay otros hilos colaterales, como la crítica al tipo de urbanización que se estaba llevando a cabo en contraste con Madrid o la demanda a la autoridad (en el penúltimo artículo, el más podado de todos para la antología) de mano dura ante la profusión de tantos “parásitos sociales”. Porque “cuando no hay bombas, hay pistoleros, y cuando no pistoleros, atracos, y a veces, como ahora, bombas, atracos y pistoleros, todo revuelto y a la vez”. Lo que singulariza la recopilación, sin embargo, es la posición en la que Gaziel se sitúa respecto de la evolución de su ciudad.

© ANC / Fondo Gabriel Casas i Galobardes

El compositor Eduard Toldrà, Gaziel y el escritor Josep Pla, en segundo plano, junto con una cuarta persona no identificada, examinan unas partituras en S’Agaró durante un concurso de sardanas, en una fecha no precisada de los años 1949 a 1959.

Una mutación imparable

El periodista filósofo –fino espectador, en el sentido orteguiano, de lo que sucede en torno suyo– tiene la sensación de estar asistiendo a una mutación definitiva de su ciudad. La idea de que está inmerso en un cambio imparable –un cambio urbano que es el correlato de un cambio de civilización– es el bajo continuo del original desde el primer artículo hasta el último.

El primero se titula “La vitalidad de Barcelona”, y se publicó el 28 de enero de 1928. Se construye, básicamente, a partir de la reflexión que al autor le provoca la lectura de Un hiver a Majorque, de George Sand. El libro, como su título indica, explica la estancia de la autora en Mallorca con Frédéric Chopin. Habían viajado a la isla a finales de la cuarta década del siglo xix para procurar que el músico se curara, pero pronto decidieron volver a Francia y por el camino se detuvieron en Barcelona. Estos son los fragmentos que impactan al afrancesado Gaziel y que transcribe en su artículo. Le conmueve constatar la profunda transformación que Barcelona ha vivido durante todos aquellos años. “Ya no queda ni rastro de las murallas, los puentes levadizos, los fosos, y almenas, los centinelas, los pavorosos escopetazos nocturnos, las fortificaciones rurales, las cuadrillas de bandoleros y las patrullas de cristianos. En la quietud de la noche, muy relativa en estos tiempos, ya no se percibe el rumor fatigado del mar. Y hasta los serenos han enmudecido”. Y un poco más adelante, en un fragmento que eliminó del artículo cuando lo rehízo para la antología, explicita qué ciudad se ha construido encima de la que ha desaparecido: “Nadie reconocería la villa provinciana de Jorge Sand en nuestra aspirante a metrópoli. Barcelona ha llegado a tener su característica de modernidad: Barcelona es ya la ciudad de los bancos mercantiles y de los garajes”.

El relevo de la capital provinciana por una metrópoli: este, me parece, es el tema de la antología. Un cambio que Gaziel no quiere que le pase por alto, sino que pretende ir explicándolo a través de momentos significativos, detallando qué desaparece y qué emerge –qué liga el presente de la ciudad con su pasado y la proyecta, así, hacia adelante–, intentando aportar buen juicio y memoria para que la nueva ciudad sea más culta, rica y plena, para que se convierta en una ciudad de calidad burguesa homologable a otras ciudades europeas y que, en su proceso de modernización, no se acabe convirtiendo en una megalópolis deshumanizada.

© AFB

Postal coloreada de la plaza de Catalunya tal como era a principios del siglo xx, antes de la reforma que le daría su actual aspecto.

Preservar el patrimonio espiritual

No era una reflexión excepcional en la Europa de su tiempo. En octubre de 1923 Gaziel leyó la conferencia “Les viles espirituals” en Gerona. Su base teórica era La decadencia de Occidente, el ensayo más influyente de la primera mitad del siglo xx (en palabras de Ferran Sáez). “Hoy nosotros somos –dijo aquel día– los primeros que, de modo pasajero, enfocamos el fanal de Spengler sobre la tierra catalana. Y hay que confesar que la primera impresión de esa nueva luz es siniestra”.

La primera parte del libro de Oswald Spengler, publicada en 1918 y que Ortega hizo traducir al castellano antes de que apareciera la versión francesa, sostenía que la civilización europea se precipitaba al abismo. Era un ciclo vital imparable. Las masas vivían apelotonadas en las ciudades, sin energía moral y obsesionadas por el dinero (“La ciudad de Mercurio” a la que Gaziel haría referencia el 24 de junio de 1927). Pero Cataluña, sostenía Gaziel, se salvaría si insuflaba cultura a través de poblaciones de segundo orden que conservaran todavía una espiritualidad auténtica.

Y se salvaría también si Barcelona lograba preservar un patrimonio espiritual asediado. De ello trata el artículo “Cancionero barcelonés”, del 10 de marzo de 1920, en el que se elogia a la cupletista catalana Pilar Alonso como testigo de “las espontaneidades más locales del arte menor” que se iban extinguiendo. También se refiere a ello “Un voto por la barbarie“, aparecido el 8 de junio de 1921 y que describe la instalación del Planas Park en Les Planes, un centro de ocio que rompía la armonía de la floresta a cambio del “ensordecedor estruendo de montañas rusas, tiovivos, watching waves, tiros al blanco, zazarracatruquis, ¡pim-pam-pum!, pianolas eléctricas y tracas monumentales”. Gaziel lo concebía como una invitación al aborregamiento de la ciudadanía. “Lo único importante es lograr remover grandes masas, grandes cantidades de hombres, y contentarlas entonteciéndolas, para que suelten sus votos o sus perras gordas. Y nada hay que mueva las masas –inertes o humanas– como los mecanismos, sean grúas o plataformas de la risa”.

Por contraposición, Gaziel, en sus artículos, ponía en valor formas de vida típicamente barcelonesas como el paseo dominical. Una tradición que había evolucionado también con el crecimiento de la ciudad. Su abuelo lo había dado, a la salida de misa, por los alrededores de la calle Ample; él, de pequeño, le había visto pasear en torno a la calle de Ferran y, subiendo, seguir por el paseo de Gràcia hasta la Diagonal. Los coches, intuye, modificarían ya para siempre aquella costumbre.

El tren de Sarrià com símbolo

© Josep Domínguez / AFB

La Via Augusta con el apeadero de Les Tres Torres de los Ferrocarriles de Cataluña (actuales FGC), en 1932. Las vías de la izquierda son las del tranvía de la calle de Anglí. Gaziel evoca con nostalgia la visión del mar desde el tren entre las estaciones de Les Tres Torres y La Bonanova.

Se percibe, pues, como una cierta nostalgia por un mundo más puro que va desapareciendo. La mirada elegíaca se muestra aquí y allí. Lo hace, por ejemplo, en “Un municipio que muere”, al rememorar el día en que el nuncio de Sarrià convocó a los vecinos a golpe de trompeta para comunicarles que se tenían que poner de acuerdo para evitar la agregación de su municipio a la gran urbe. Y lo hace, sobre todo, en el colosal artículo “Pequeña elegía urbana”, secretamente conectado con este que acabo de citar. Conectado, digo, porque su tema específico es la descripción del último viaje que Gaziel hizo con el tren de Sarrià. “El tren de Sarriá ha sido siempre, por misteriosos designios, el eje de mi vida escribía el 26 de abril de 1929–. Hace cerca de cuarenta años que viajo en él”.

De esta larga experiencia como viajero de los Ferrocarriles de Cataluña había surgido un artículo anterior, “Una franja de mar”. Gaziel explicaba cuáles eran las zonas más bonitas de la ciudad en función de la estación del año: el paseo de Gràcia, en invierno; la primavera, “bajo esos amados tilos de la Rambla de Catalunya“; el otoño, en torno a las callejuelas de la catedral. Pero para el verano, sobre todo para su preludio, nada mejor que la contemplación del mar en un tramo del trayecto situado entre las paradas de Les Tres Torres y La Bonanova. Una estampa que, soterrada aquella línea, ya no podría volver a contemplar nunca. Era una pérdida espiritual para la ciudad o, más bien, la conciencia del paso del tiempo en nuestro espíritu.

El periodista filósofo lo formuló con esta impagable precisión: “Es delicioso recordar lo que eran el tren de Sarriá y la ciudad de Barcelona hace ocho lustros, pero es amargo pensar que dentro de ocho lustros más ya no sabremos nada de ellos. Que la ciudad amada se engrandezca y prospere, ya que es nuestra y en ella vivimos. Pero, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Su vitalidad en cierto modo anonada la nuestra y cada día nos va dejando un poco rezagados respecto a ella. Al constatar sus extraordinarias mudanzas, es forzoso sentir que, en nuestra brevedad, todo lo que fuimos en el seno de esa vida municipal gigantesca se borra paulatinamente, y nuestra propia vida se va convirtiendo poco a poco en estampas del tiempo pasado”.

Del tema específico saltamos al genérico. A la toma de conciencia de nuestra vida porque no se puede desvincular de su circunstancia. Para Gaziel, la más sentida, la que nos emociona como lectores, fue su Barcelona.

Veterano profesional de la prensa, Fabre es uno de los periodistas que mejor conocen su ciudad. Fue coautor con su hermano mayor –Josep Maria Huertas Claveria– de la monografía clásica sobre los barrios, su tesis doctoral sobre la Barcelona de 1939 es espléndida y desempeñó un papel determinante en la salvaguarda de la memoria de su gremio (a través de la dirección de la revista Capçalera y sobre todo con el estudio de 1996 Periodistes uniformats: diaris barcelonins dels anys 40). Su nuevo libro, que elude condenas morales (“no es fácil juzgar las conductas humanas ni sus consecuencias fuera del contexto en que se adoptaron”), vuelve al mundo periodístico de la posguerra.

Veterano profesional de la prensa, Fabre es uno de los periodistas que mejor conocen su ciudad. Fue coautor con su hermano mayor –Josep Maria Huertas Claveria– de la monografía clásica sobre los barrios, su tesis doctoral sobre la Barcelona de 1939 es espléndida y desempeñó un papel determinante en la salvaguarda de la memoria de su gremio (a través de la dirección de la revista Capçalera y sobre todo con el estudio de 1996 Periodistes uniformats: diaris barcelonins dels anys 40). Su nuevo libro, que elude condenas morales (“no es fácil juzgar las conductas humanas ni sus consecuencias fuera del contexto en que se adoptaron”), vuelve al mundo periodístico de la posguerra.