La primera vez que vi a un inmigrante fue en la estación de Mercat Nou, a finales de los noventa. Bueno, para ser exactos fue la primera vez que era consciente de ello. La vi y pensé: in-mi-gran-te. Porque era una mujer. Pero había algo más, nuevo, satinado: la inmigrante era negra. Pasarían unos años más hasta que supe que tenía que llamarla subsahariana. O de origen subsahariano. Aunque no lo fuera. Mi compañera de piso, estudiante de antropología, me dijo que no había razas, sino etnias. Perfecto: nunca había usado la palabra “raza”, y ahora podría pasar directamente a la palabra “etnia”, la buena.

Antes de la ola, lo de los inmigrantes y los emigrantes no era para mí más que una pregunta de examen. En Sociales de sexto tuve que recurrir a una regla mnemotécnica: “Rocío e-migró de Barcelona e in-migró al pueblo”. Rocío, en nuestro pueblo, iba al colegio con la bata de una escuela de cuarenta alumnos por clase, y en carnaval se disfrazaba de sevillana. Pero esto no entraba para examen. Lo que sí entraba era el ejemplo que nos ponía la maestra: los padres de Rocío emigraron de Jaén e inmigraron a Barcelona. Y Rocío puntualizaba: “Belviche”. Hasta entonces, en clase pensábamos que aquella familia eran castellanos y ya está. Y si Jaén sonaba raro, como los pueblos de Informe Semanal, Belviche sonaba rarísimo: che, che, che. Como esa camiseta de Viva la Revolución. Pero una servidora sí sabía qué era Belviche: la estación que mi madre nombraba cuando, en el tren, mi hermano y yo le preguntábamos por vigésima vez: “¿Aún no llegamos?” Cuando ella decía: “Ya estamos en Belviche”, sabíamos que los abuelos ya nos estaban esperando en Sants. Mi madre también decía Belviche como Rocío, en castellano, y como los abuelos, que además decían Paral·lelu, Valle-Hebrón y Viviendes del Congrés.

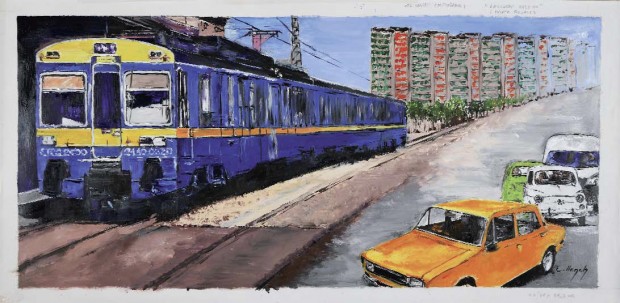

Tardé unos cuantos veranos en saber que ese sonido se escribía “Bellvitge”, porque en las anteriores vacaciones no pude fijarme en nada más que no fueran aquellos bloques mastodónticos de Tente que podrían alojar, cada uno, a todas las familias del pueblo. Cuando el tren ralentizaba la marcha, el vidrio me planchaba la nariz: miraba pasar los bloques con toldos verdes, los bloques con toldos naranja, e interrogaba a esos misteriosos contrafuertes que ignoraba que eran las cajas de ascensor. Bloques y torres, bloques y más bloques, enraizando entre furgonetas blancas, Seats 124 y 131, Renaults 6, 7 y 12, amontonados sobre tierra, charcos y terraplenes, como supervivientes de un terremoto. A los niños del pueblo, Rocío nos hablaba de Belviche como si fuera Beverly Hills. Debía de sentir nostalgia.

Después de tres horas de viaje, infinitas para el tiempo de los niños, el tren entraba oficialmente en Barcelona. Y antes de llegar a Sants, pasaba por Mercat Nou, una estación de metro inhóspita, a pesar de ser exterior, que ya estaba repleta de grafitis cuando los grafitis eran el máximo exponente de la degradación. Hasta que se remodeló, Mercat Nou era el Bronx de Sants, y si el Bronx huele a pis, con más razón todavía. Ofrecía un mundo de emociones para el intrépido peatón: pasos por debajo de las vías, escaleras al descubierto y túneles subterráneos. Para subir a Sants había un atajo separado del andén por una valla metálica, perfecta para golpearla con un bate de béisbol e intimidar a una banda rival. Al final podías admirar un poema de Leonard Cohen en la técnica de spray sobre ladrillo visto. Así era Mercat Nou el año en que vi a una inmigrante con todas las letras, y así seguiría cuando los inmigrantes, como los grafitis, se convertirían en el único color de aquella estación.

Pero veinte años antes, todo esto solo lo conocía desde la ventanilla del tren. Mercat Nou era donde el haz de vías hacía coincidir, casi siempre, nuestro tren verde con el metro azul, lleno de pasajeros que no se saludaban. En el pueblo, mi madre nos decía: “Tenéis que decir adiós a todo el mundo”; en Barcelona nos tiraba del brazo y decía: “No digáis adiós, ¿no veis que no los conocéis?” Barcelona, aparte de ser la ciudad de mi madre, era la ciudad de los NO: no hagáis, no corráis, no os distraigáis, no os paréis, no toquéis.

En la ciudad de los NO, mis abuelos vivían en Sants-Badal. Del barrio recuerdo el olor floral de sus aceras mojadas, fregadas por las vecinas bien temprano por las mañanas. El canto de los canarios en los balcones. La boca de metro de Badal, que desprendía un vaho caliente, de pastilla de frenos chamuscada. El olor a lácteos y col de las tiendas donde vendían las copas Chambourcy.

En la ciudad de los NO, a nuestros abuelos les daba miedo todo. “Nena, cuidado con el bolso”, le decía el abuelo a la abuela. Nena, si se te hace de noche coge un taxis. Nena, cuidado con el coche, la moto, el autobús. Por eso no es muy difícil imaginar su terror el día que, en el metro de Badal, entramos sin darnos cuenta en un vagón tomado por una banda de punks. Cuando las puertas se cerraron, los abuelos se quedaron paralizados: los asientos de pared estaban ocupados por chavales con crestas de un palmo, vaqueros rajados y chaquetas perforadas. Yacían aletargados, sosteniendo botellas y cigarrillos, como si estuvieran en el comedor de su casa. Mira: aún me duele la mano de la presión de los dedos de obrero del abuelo. Mi hermano tendrá un recuerdo similar de la mano de la abuela. Su pánico ocupaba más metros cúbicos que el humo del ambiente, vibraba más que el radiocasete que roncaba sonidos vagamente musicales. No los mires, temblaba el abuelo, ahora bajamos. Yo volví la cabeza y seguí mirando, por debajo de su codo. Mis ojos no daban abasto: desde los pelos teñidos a las chaquetas con tachas; desde los brazos desnudos a las botas reforzadas; desde los ojos de las chicas a los de los chicos, también pintados. Por la noche, cuando se lo explicamos a mi madre, fingí que también me habían dado miedo, para no asustar más al abuelo.

Pingback: Marta Rojals a Barcelona Metròpolis | Núvol

Marta, ets genial. Casa’t amb mi!

No, casa’t amb mi!

Ara en sèrio, m’ha agradat però el final… psé, cal treballar més el desenllaç, o perllongar més la història.

El relato tiene su gracia, pero llamarle inmigrante a alguien por mudarse de Jaén a Barcelona es, además de falso, una difamación. En todo caso sería un migrante o emigrante (forzando el significado), o un andaluz o un jienense, caso que se pusiera de relieve su lugar de origen.

Estamos tan acostumbrados a estas torsiones semánticas por parte de las instituciones y los medios de comunicación públicos que acabamos asumiéndolas como si fuesen correctas. Pero si la propia idea de nuestro país real queda distorsionada, es normal que todo lo relacionado con ello también se desfigure.

Y una cosa más: al final, cuando la narradora dice que no tenía miedo de los punkis del metro, no sé por qué me da a mi que sí, que daban, que daban…

Hola,

M’agrada molt aquesta petita història que has contat, de fet jo vaig anar-hi a viure a Sants-Badal amb 12 anys i el canvi de barri per mi fa ser fort, tant per la zona on vivia i a la que vaig anar-hi a viure com per l’edat. La descripció que has fet em fa recordar cosetes d’aquella època vívida fins als 25 anys. Gràcies per aquesta lectura fàcil i sobretot molt autèntica.