Reunión de participantes en el proyecto cooperativo La Borda, en Can Batlló.

Cristina Gamboa / La Borda

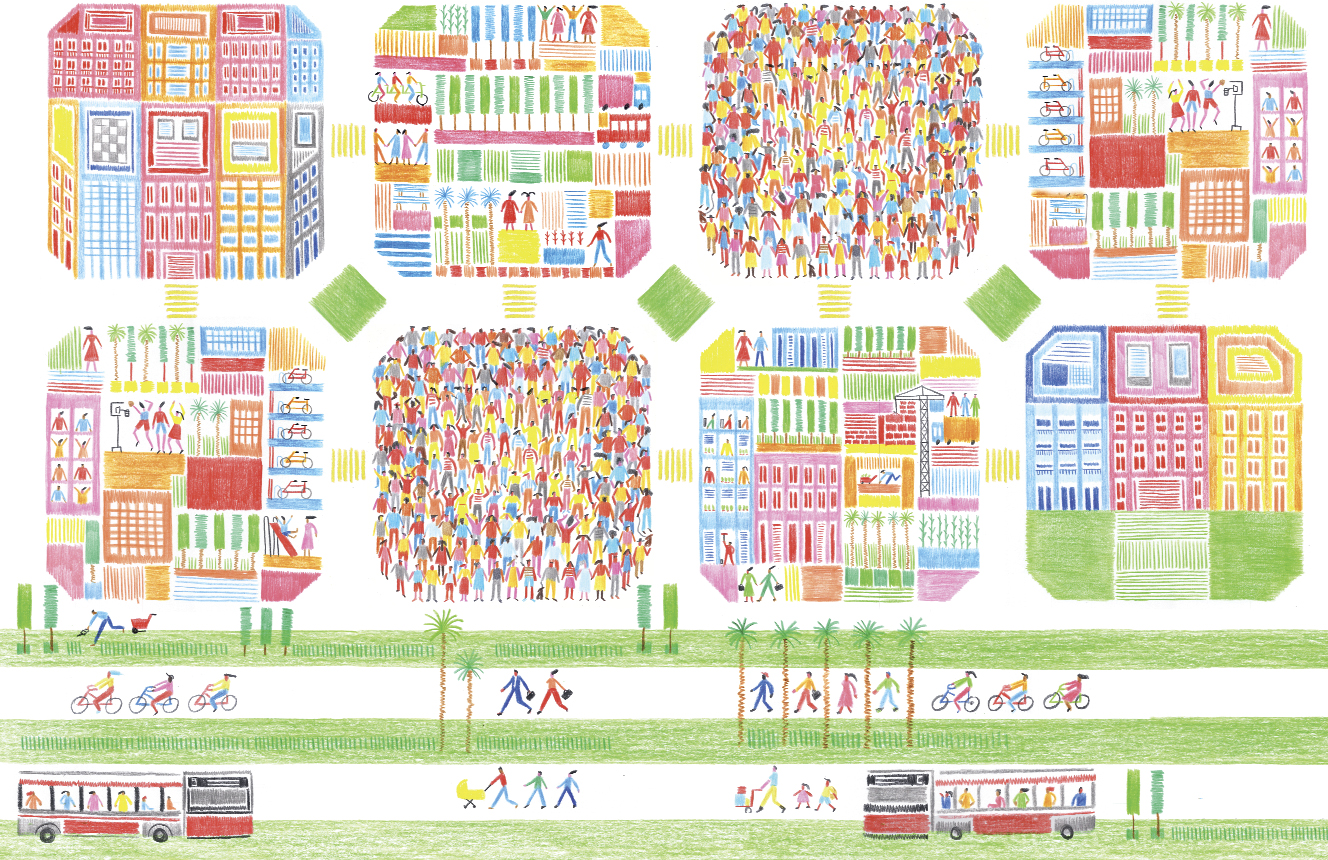

Es el momento de combinar las aproximaciones cooperativas con la visión de género y los ensayos tipológicos, las políticas sociales y las oportunidades legales, la conciencia ambiental y las contribuciones más antinormativas.

Tenemos un problema de vivienda. De derecho a la vivienda. La casa es la inversión más importante de la vida; se lleva la mayor parte del producto de nuestro trabajo. La vivienda es indispensable en nuestra identidad porque en casa se da cobijo a los demás derechos: si no estoy empadronado, no voto; si no tengo dónde ducharme, no puedo buscar trabajo; si no tengo dónde dormir, ¿cómo voy a relacionarme socialmente? Si la casa es solo mercancía, ¿cómo es posible el derecho a la vivienda? ¿Cómo puede siquiera plantearse el derecho a la ciudad? Hay un problema de opacidad e imprecisión en los datos sobre la vivienda. La casa y nuestra capacidad de endeudarnos con ella es una de las principales medidas de la riqueza del país. La vivienda es el nuevo patrón oro. Tenemos pocos datos y datos contradictorios, pero los que tenemos son devastadores.

El proyecto cooperativo Sostre Cívic, en la calle de la Princesa, 49.

Foto: Jordi Gómez / Adriana Mas

Un tercio de las familias de Barcelona vivimos de alquiler, y dos tercios, de propiedad, pero prácticamente todos, de mercado libre; la vivienda pública no llega al 1,6 %. Esto no debería ser un problema si el mercado se autorregulase y cubriera las necesidades de los ciudadanos, pero la crisis nos ha demostrado que el mercado solo se regula a favor de los más ricos. Y cuando el mercado ejerce su voracidad, ese 1,6 % resulta insuficiente para cubrir las necesidades de todos los que se ven empujados a la exclusión.

En total, más de medio millón de desahuciados en España desde 2008; es el equivalente a los cinco millones de desahuciados por las subprimeamericanas. Barcelona encabeza los desahucios; el barrio con más desahuciados, Ciutat Meridiana. Medio millón de personas es mucha gente con las bolsas en la acera: es el tamaño de las mayores capitales de provincia españolas. Son quinientas mil unidades de dolor y desesperación, de angustia y ganas de morir. Tenemos un problema de vivienda con los servicios sociales saturados porque el asistencialismo del Estado llega tarde, cuando llega. Y tenemos los servicios sanitarios colapsados con cuadros de enfermedades vinculadas a la precariedad de la vivienda y a una salud mental acorralada por el miedo. Una sanidad en proceso de recorte y privatización.

Tenemos un problema de vivienda en Barcelona porque hay tres mil personas durmiendo en la calle cuya única opción es un sistema de albergue voluntarioso e insuficiente. No debería ser así, Barcelona es una ciudad rica.

Tenemos un grave problema de vivienda porque lo que tenía que ser refugio se ha convertido en naufragio.

Las administraciones, tan diligentes para ejecutar los lanzamientos, se han mostrado letárgicas para resolver el problema. Ha sido tanto el movimiento mediático como la omisión política. Años de retórica desde patronatos, mesas, observatorios, consorcios, departamentos, direcciones, fomentos, concejalías, consejerías y hasta ministerios –que los ha habido– de la vivienda. Poco arroz y arroz movido. Arroz perdido.

Soluciones

Un edificio ocupado.

Pero no, no todo está perdido: existen cinco ámbitos propositivos sobre la vivienda que plantean soluciones. En primer lugar, hay propuestas desde las economías solidarias. Hay dos experiencias en marcha en Barcelona, La Borda y Sostre Cívic, en Can Batlló y la calle de la Princesa respectivamente. Proponen la cooperativa en cesión de uso como solución habitacional que permite el arraigo –matricular a los niños en el colegio, cambiar los azulejos del baño– sin dar patente al pequeño especulador que todos llevamos dentro. No es un invento. El modelo cooperativo Andel está comprobado en Escandinavia, con ratios de hasta el 30 % del parque de viviendas (Copenhague). Podría pensarse que es cosa de países riquísimos. Pues tampoco: en Montevideo, Uruguay, se aplica el modelo con una proporción del 4 %.

Tenemos propuestas desde la participación de base y la contracultura. La okupación, con K, es un fenómeno de respuesta política a un mercado abusivo que en nuestro país ha sido violentamente reprimido. Es imposible concebir en Cataluña experiencias como las de Bonnington Square, de Londres, o Christiania, de Copenhague, porque los mecanismos represores de nuestras administraciones son inmisericordes. La legalidad española pone el derecho a la propiedad privada por encima de otros que afectan gravemente a lo colectivo. A pesar de todo, y afortunadamente, los colectivos okupas y de autogestión de la vivienda denuncian, con sus acciones, a los especuladores y a los que desprecian a la ciudad y a sus vecinos con el abandono.

El proyecto Pis Zero de la Fundació Arrels.

Existen propuestas desde las políticas sociales. El Pis Zero de la Fundació Arrels propone una respuesta a la realidad del habitante de calle crónico que supera los corsés ambulatorios de unos mecanismos asistenciales de eficacia relativa. Los Arquitectes de Capçalera recuperan la función social del arquitecto mediante un zafarrancho profesional de respuesta a situaciones de emergencia. Son propuestas que van aún más allá del Housing First estadounidense, que se sigue también en Australia, Francia, Canadá y Finlandia.

También hay propuestas desde la sostenibilidad y los materiales. La construcción con materiales sostenibles y los talleres de uso y mantenimiento energético de la edificación nos dan estrategias para luchar contra la pobreza energética. El premio internacional Solar Decathlon de 2014 marca un antes y un después en la manera de pensar la casa en su función más sustancial, el auténtico refugio. Lo más interesante del concurso en su última edición no solo es la capacidad tecnológica de la pieza ganadora de fabricarse y funcionar con una huella ecológica casi inexistente; lo mejor es que se plantea como una crítica frontal a la idea de la vivienda unifamiliar aislada como modelo de crecimiento urbano. La Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) presentaba el proyecto Ressò, que ganó el primer premio de innovación con una casa solar comunitaria para rehabilitación social.

Imagen del proyecto de arquitectura sostenible y comunitaria Ressò, de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), ganadora del premio de innovación en el certamen internacional Solar Decathlon 2014.

Foto: Sandra Prat

Por último, tenemos las propuestas desde la forma arquitectónica. Francia se ha adelantado con proyectos de densificación en los polígonos de vivienda de la banlieue. No es casualidad que las iniciativas en vivienda convivan con el ensayo económico en la cultura que con mayor éxito editorial plantea las alternativas teóricas al capitalismo salvaje. Los ensayos de nueva arquitectura residencial publicados por _Export Barcelona son muy útiles para avanzar por esos caminos. La Casa sin Género de la arquitectura feminista de vanguardia pone en evidencia la engañosa racionalidad de las tipologías modernas, diseñadas por hombres y para hombres, con distribuciones espaciales hiperjerárquicas en las que se ignoran activamente las tareas domésticas con cocinas estrechas y escondidas que obligan a trabajar de espaldas a la familia y cuartos de la colada exiguos e incompatibles con la conciliación. El equipo de investigación de Rehabitar nos recuerda la conveniencia de una piel urbana gruesa y promiscua y, como los arquitectos feministas, reivindica una vivienda que fomente la equidad y la adaptabilidad a las transformaciones de la familia en el tiempo.

Otra imagen del proyecto de arquitectura sostenible y comunitaria Ressò, de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), ganadora del premio de innovación en el certamen internacional Solar Decathlon 2014.

Foto: Sandra Prat

Los cinco ámbitos propositivos conducen a un proyecto de ciudad que supera la distopía habitacional con situaciones reales y probadas. Ninguno cae en la trampa de la smart city, que es el equivalente urbanístico a usar desodorante sin ducharse. Se trata de cinco ingredientes consistentes. Es comida, no cosmética. Son los cinco proyectos que pegan el arroz en el fondo de la paella.

Hay versiones sobre el significado etimológico de la palabra paella. La mayoría apuntan al latín patella, que describe una sartén de doble asa. Algunas reivindican su origen valenciano, del catalán plat, platell, platella. En el castellano profundo y en el español americano está la paila, una vasija metálica ancha y poco profunda.

Sin embargo, la hipótesis que más se ajusta al objeto de estas líneas sostiene que el origen de la paella es la baqiyah, voz árabe que significa ‘comida del día antes’. Se ajusta porque se distancia del continente y se centra en el contenido. El contenido son las sobras, lo existente. En casa la comida no se tira, se aprovecha lo que hay; lo mismo debería pasar en la ciudad, que es la casa de todos. La ciudad del futuro ya está construida: es esta.

Que no se nos pase el arroz

Vivienda social Torre Via Júlia. Es uno de los tres proyectos incluidos en la exposición itinerante “Export Barcelona. Habitatge social en contextos”, que recoge veinte propuestas sociales de arquitectos catalanes.

La muestra es uno de los eventos de la segunda edición del Cities Connection Project.

Foto: Vicente Zambrano

Es momento de ponerse a cocinar. De combinar las aproximaciones cooperativas con la visión de género y los ensayos tipológicos, las políticas sociales y las oportunidades legales, las posibilidades materiales, la conciencia medioambiental y las contribuciones más contraculturales y antinormativas. El urbanismo tiene en su estructura disciplinar la capacidad de articular esas combinaciones y llevarlas a la realidad física, pero necesita para ello de una voluntad política clara y de la perspectiva suficiente para afrontar lo importante sin abandonar lo urgente. Esto debería llevarse a cabo con un número de emplazamientos limitado y bien escogido. No es verosímil encarar las políticas de creación de vivienda pública solo con las lógicas del asistencialismo cuantitativo. La posición urbana es clave, y la conjugación de la vivienda con el espacio público, imprescindible.

Se trata de producir vivienda pública y de alquiler a pequeña escala, en promociones de dos, cuatro, doce unidades, en emplazamientos que aprovechen la ciudad existente con la lógica de las tres V: valor, visibilidad, viabilidad. Existen esos lugares de oportunidad en la ciudad compacta.

Edificios estrechos contra medianeras consolidadas. Remontas que apuran la edificabilidad de un sector. Piezas de vivienda dotacional intersticiales. Aprovechamiento de los roces entre tejidos urbanos. En el contacto con las infraestructuras. Sobre los litorales marítimos y fluviales. Robándole suelo al coche.

Vivienda social de Can Travi. Uno de los tres proyectos incluidos en la exposición itinerante “Export Barcelona. Habitatge social en contextos”.

Foto: Vicente Zambrano.

Se trata también de aprovechar un tejido productivo castigado por la crisis: el del pequeño promotor, el de los oficios vinculados a la construcción, el de un cincuenta por ciento de paro juvenil.

Se trata de hacerlo de menos a más, en clave experimental, de manera que puedan superarse corsés y contradicciones normativas. Deben ser piezas que se encajen en los barrios existentes fomentando la diversidad de rentas a través de la variedad tipológica y de distintos mecanismos de acceso y precio según las rentas y el plan de vida de sus ocupantes.

Se trata de arrancar organizando concursos vinculantes, de mínima entidad, paritarios, en los que sea imperativo que los viejos profesionales trabajen con los jóvenes. Han de ser concursos para sumar, cuyo premio es la ejecución de forma coordinada, que superen la fórmula de la “competitividad” y la “excelencia” formal a favor de la colaboración y la promiscuidad disciplinar.

Procediendo de esa forma, con la estrategia de un equipo odontológico urbano que va a obturar, a rehabilitar, a salvar la pieza, a poner una corona o un implante como máximo, podremos ir construyendo un parque de vivienda pública de alquiler capaz de moderar los extremos del mercado. Lo otro son dentaduras postizas contra el delicado paisaje natural que rodea a la ciudad.

Hemos hecho demasiado caparazón. Tanto molusco no es paella, es mariscada. Nos hemos dejado los dientes postizos en la pata del bogavante. Hay que volver a echar arroz, y no podemos echarlo en los márgenes, como si fuera una guarnición de arroz cocido. El arroz se apropia del sabor de los ingredientes desde el fondo de la paella y lo distribuye entre los comensales. Ahí reside su poder democrático.